Мифы и правда об «агрессивных войнах» США

Одна из главных «скреп» как путинского, так и многих других антизападных режимов – авторитарных, коммунистических, фашистских, исламистских – является антиамериканизм. Сторонники этой «скрепы» регулярно распространяют тезисы о том, что США нападали и нападают на мирные страны, бомбят их ни за что, пытаются поставить «своё» правительство. Однако при распространении этих тезисов они умалчивают целый ряд фактов, и такой подход позволяет перевернуть действительность с ног на голову. Мы отдаём себе отчёт в том, что большинство не желает понять причин внешней политики США, поэтому любую информацию, которая угрожает картине мира у них в голове, они воспринимать не будут и, скорее всего, даже не станут читать этот материал полностью. Тем же, кто хочет услышать отличную от авторитарной пропаганды позицию, он может быть полезен.

Когда у нас беда над головой,

То рады мы тому молиться,

Кто вздумает за нас вступиться;

Но только с плеч беда долой,

То избавителю от нас же часто худо:

Все взапуски его ценят,

И если он у нас не виноват,

Так это чудо.

На осуждение агрессивной внешней политики авторитарных режимов, в те или иные годы управлявших Россией, державники нередко отвечают утверждением, что политика США тоже агрессивная, «империалистическая», что США вторгались в большое количество стран и бомбили их. Аргумент странный, ведь если, к примеру, преступник будет доказывать в суде свою невиновность тем, что другие люди тоже совершают преступления, ему это вряд ли поможет избежать наказания. Даже в том случае, если другие люди действительно виноваты. Однако действительно ли в случае США ситуация обстоит таким образом, как это утверждают державники?

Содержание статьи

Общая внешнеполитическая линия

Если мы изучим историю внешнеполитической активности США за последние десятилетия, мы действительно обнаружим частое применение военной силы, а в некоторых случаях – применение нечистоплотных политических приёмов. Однако это же изучение также и покажет нам, что в значительной части случаев США либо не являлись инициаторами военных действий, лишь помогая жертвам агрессии, либо противостояли диктаторам, угнетающим своих граждан, либо защищали чью-либо собственность (чаще всего – своих граждан, что логично) от посягательств на неё различных политических аферистов, старавшихся прибрать её к своим рукам. Поведение Соединённых Штатов на арене внешней политики после президентства Вудро Вильсона в основном является довольно предсказуемым и укладывается в рамки строго определённых критериев. Можно перечислить следующие из них:

- Противостояние военным агрессорам. Если какое-либо государство совершало военную агрессию в отношении другого, для Соединённых Штатов это часто являлось поводом для вмешательства и защиты жертвы агрессии;

- Противостояние центру мировой реакции. Сначала это было противостояние Центральным державам в Первой мировой войне, затем фашизму и странам Оси, после – коммунизму и «красной угрозе» во главе с СССР и, наконец, сегодня – России и Китаю вместе с ориентированными на них странами. Усиление реакционных авторитарных режимов, держащих своих граждан в нищете и бесправии, означало угрозу как для демократического строя США в долгосрочной перспективе, так и для граждан тех стран, на которых это усиление должно было сказаться. Данный фактор учитывался Соединёнными Штатами при проведении внешнеполитического курса. Поэтому, если существовала угроза попадания какой-либо страны в орбиту влияния центра мировой реакции, этой угрозе старались противостоять;

- Противостояние авторитарным режимам. В некоторых случаях поводом для вмешательства США являлось грубое нарушение диктатором или авторитарным режимом прав человека, совершение массовых убийств и преступлений против человечности, подавление демократической оппозиции, убийства и надругательства над слабыми, которые требовали защиты со стороны наиболее сильной в военном отношении демократии мира;

- Противостояние террористическим организациям. В некоторых случаях устранение террористических организаций, осуществляющих убийства мирных людей в том числе и в демократических странах, было невозможно без военного вмешательства;

- Защита права собственности. В некоторых случаях ситуация обстояла таким образом, что поддержать демократическую сторону США не могли ввиду отсутствия таковой, и выбор приходилось делать, исходя из двух соображений: уже упомянутого выше противостояния центру мировой реакции и отношения к праву собственности. США склонялись к поддержке той власти, которая не стремилась отобрать у своих граждан собственность, чем той, которая хотела провести принудительные национализации и отбор собственности другими средствами. В этой статье мы подробно объясняли, почему поддержка защиты частной собственности является прогрессивным требованием.

Последний пункт является наиболее спорным, так как существует ряд ситуаций, когда проведение национализации будет прогрессивным и демократическим. Однако в этих случаях учитывались сопровождающие факторы — в чьих интересах проводится национализация, не существует ли угрозы проведения повальных национализаций и так далее.

Мифология державников отвечает на это в том числе следующими аргументами: «а чего же они не защитили права человека в стране Х?», «а какая им выгода от защиты демократии? Они напали из-за экономических интересов» и так далее. Что касается первого из этих соображений, то, во-первых, у США ограниченные ресурсы, и они физически не могут решать проблемы граждан всех стран в мире. Им надо тратить также деньги на обеспечение высокого уровня жизни в своей стране. Это все равно, что предъявить претензии тому, кто заступился за жертву нападения в драке, почему же он не заступился за всех жертв во всём мире. Эта претензия является показателем либо умственной неполноценности, либо замаскированного под благие намерения желания занять сторону агрессора.

Во-вторых, не всегда возникает повод для вмешательства. Это должно быть нечто серьёзное, вроде резни в Сребренице, и к тому же армия США должна быть к тому моменту готова выполнить задачу с минимально возможным количеством жертв с обеих сторон. Что же касается второго соображения («какая выгода?»), то обычному человеку, склонному к конспирологическому мышлению, почему-то трудно принять мысль о том, что не все решения человека обусловлены экономической рациональностью, хотя практически каждый из таких людей сам временами принимает не основанные на экономической рациональности решения. Однако экономическая рациональность в установлении демократических режимов по всему миру для США, конечно же, всё же есть. Согласно теории демократического мира, которая имеет большую популярность в США, развитые демократии намного реже воюют между собой (мы писали об этом здесь). Соответственно, такие страны представляют собой и меньшую угрозу для США, и для других демократий, многие из которых являются важными партнёрами для американской экономики. То есть мировая демократизация в далёкой перспективе позволит меньше вкладываться в оборонную промышленность и тратить деньги на войну.

Зачастую в ХХ веке перед США стоял выбор только между поддержкой правых авторитаристов и левых авторитаристов в определённой стране, поскольку других вариантов не было. Нередко выбор делался в пользу правых авторитаристов по ряду причин:

- Они не стали бы поддерживать СССР, который был тогда центром мировой реакции – это была авторитарная страна с низким уровнем жизни и грубыми нарушениями прав человека. Нет ничего странного в том, что между диктаторами, которые были готовы поддержать США, и диктаторами, которые ненавидели США, американцы выбирали первых;

- При правых авторитаристах с большей вероятностью не происходило повсеместного отъёма собственности у населения. А наличие у граждан собственности — один из важных факторов, которые помогают в будущем росте демократических сил;

- Соответственно, при этом не отбиралась также и собственность граждан США, защита которой в интересах репутации американского правительства.

В США были прекрасно осведомлены о том, что коммунисты иногда используют хитрую тактику – сначала создать видимость коалиционного демократического правительства под контролем коммунистических сил и не проводить повальных национализаций. Однако при этом тотальное ограбление населения и отъём имущества лишь откладывается «на известный период». Это известно сегодня и нам – например, из письма Иосифа Сталина Мао Цзедуну:

Думаем, что различные оппозиционные политические партии в Китае, представляющие средние слои китайского населения и стоящие против гоминьдановской клики, будут ещё долго жить и Киткомпартия вынуждена будет привлечь их к сотрудничеству против китайской реакции и империалистических держав, сохранив за собой гегемонию, то есть руководящее положение. Возможно, что некоторых представителей этих партий придётся ввести в Китайское народно-демократическое правительство, а само правительство объявить коалиционным, чтобы тем самым расширить базу этого правительства в населении и изолировать империалистов и их гоминьдановскую агентуру. Надо иметь в виду, что Китайское правительство после победы Народно-освободительной армии Китая будет по своей политике, по крайней мере в период после победы, длительность которого сейчас трудно определить, национальным революционно-демократическим правительством, а не коммунистическим.

Это значит, что не будут пока что осуществлены национализация всей земли и отмена частной собственности на землю, конфискация имущества всей торговой и промышленной буржуазии от мелкой до крупной, конфискация имущества не только крупных землевладельцев, но и средних и мелких, живущих наёмным трудом. С этими реформами придётся подождать на известный период1.

В связи с этим в США имели основания подозревать в последующем массовом отъёме собственности, переходе к авторитаризму и под влияние СССР те правительства, которые проводили масштабные национализации и вели внешнеполитический курс, направленный против развитых демократических государств. С той, разумеется, оговоркой, что эти подозрения не давали никаких гарантий будущего перехода к авторитаризму – такие правительства могли остаться и демократическими. Пятый пункт из отмеченных нами является наиболее спорным в том числе и поэтому; соответственно, те случаи вмешательства США, где главным основанием для вмешательства являлся именно он, мы можем классифицировать как морально спорные.

Также отметим, что тезис о том, что США поддерживали только правых авторитаристов, является ложным. Так, во Второй мировой войне США поддерживали левых авторитаристов (СССР) в борьбе с правыми (Германия, Италия, Япония), так как они исходили из того, что центром мировой реакции и наиболее сильной угрозой для человечества на тот момент являлся именно правый авторитаризм. После уничтожения агрессивного правоавторитарного блока ситуация изменилась – теперь наиболее сильным противником демократии являлся левоавторитарный блок.

Условно обозначим этот выбор как «выбор меньшего зла», поскольку мы будем ещё возвращаться к нему по ходу статьи. Здесь также следует отметить, что крайне тяжело будет найти инцидент, когда бы США вмешались в военный конфликт против страны, которая была более демократической. Редакции «Логики прогресса» подобные случаи неизвестны. Ни одна из войн, которые будут нами рассмотрены далее, также не была направлена на захват США территорий. Россия, как правило, начинала военное вмешательство либо с целью захвата территорий, либо с целью установить марионеточное авторитарное правительство в стране. США же устанавливали независимые правительства, которые позже могли проводить противоположный американскому курс (к этому мы ещё вернёмся позже), либо вообще не устанавливали новое правительство.

Как мы писали в уже упоминавшейся выше статье о внешней политике социал-демократов, есть 3 возможных курса. Наш журнал не считает курс «экспорта демократии» (в чём нередко обвиняли США, хотя это неверно – в основном военное вмешательство было связано не с желанием экспортировать демократию, как мы увидим далее) приоритетным, поскольку сам факт частого применения политики военного вмешательства может быть сопряжён с многочисленными рисками (огромными расходами на войну, человеческими жертвами, возможным отсутствием у населения и международного сообщества поддержки военной операции, неясными перспективами военной кампании и так далее). Поэтому, если ситуация не требует срочного вмешательства, демократическим силам предпочтительнее проводить информационные и организационные кампании. С другой стороны, видеть несправедливость и беспредел со стороны авторитаристов и ничего не предпринимать, не помогать людям, желающим избавиться от тирании в своей стране, – также неправильный путь.

Давайте рассмотрим военные конфликты с участием США за последние 100 с небольшим лет, а точнее с 1922 года – первого года после завершения президентских сроков Вудро Вильсона. Во многом именно при Вильсоне сформировалась сегодняшняя внешняя политика США – он, вопреки прежней политике, решился на активное вмешательство в европейские дела, он продвигал концепцию Лиги Наций – международной организации, нацеленной на разоружение, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров. Его же «14 пунктов» сформировали основные направления внешней политики США на тот момент и стали основой для будущей политики. До Вильсона Штаты держались политики невмешательства в дела Европы («доктрина Монро»), однако она себя не оправдала – на континенте разразилась разрушительная Первая мировая война. Поначалу США не вмешивались в противоборство Антанты и Четверного союза, придерживаясь политики нейтралитета, а президент США Вудро Вильсон безуспешно пытался выступить с миротворческими предложениями. В ходе агрессивной морской тактики Германской империи (неограниченная подводная война) немецкий подводный флот потопил гражданский лайнер «Лузитания», на борту которого находились 128 граждан Соединённых Штатов, а в 1916 году немецким дипломатам было дано указание («депеша Циммермана») начать искать подходы к государственным деятелям Мексики с целью побудить их начать военные действия против США на стороне «Четверного союза». Было ясно, что политика невмешательства оказалась провальной, как и политика умиротворения агрессора (что стало ясным в 1930-е годы).

Окончательным доказательством того, что политика невмешательства разрушительна и деструктивна, стал геноцид в Руанде. Как писали Новости ООН, в 1994 году никто не собирался спасать руандийцев2, все выводили свои войска оттуда. В итоге это привело к колоссальным жертвам (по некоторым оценкам, за 100 дней количество жертв составило около миллиона человек3), и генеральный секретарь ООН был вынужден признать: «Международное сообщество предало Руанду». И сегодня ООН заявляет, что испытывает стыд за неспособность предотвратить геноцид в Руанде4. Это одна из причин, почему внешняя политика США подразумевает вмешательство там, где это возможно.

Антиамериканская пропаганда российских державников

Державные пропагандисты составляют различные списки с «агрессиями» США, и ниже мы приводим подобный список от «Комсомольской правды» в качестве примера.

Сразу отметим, что неизвестно, откуда значительная часть информации из этого списка взята составителем – к примеру, невозможно найти информацию про военное вмешательство США в Перу в 1948 году. То же самое касается Пуэрто-Рико в 1950 году; более того, в этом году там было совершено покушение на президента США Гарри Трумэна. После этого Трумэн не стал мстить, напротив – согласился на проведение референдума в Пуэрто-Рико, чтобы острову была дана собственная Конституция. В результате одобренной конституции 25 июля 1952 года Пуэрто-Рико и получил свой нынешний статус ассоциированной территории. В 1950-е годы на острове наблюдался быстрый рост промышленного производства, что позволило преобразовать экономику Пуэрто-Рико из аграрной в промышленно развитую. Мы не находим никакой информации о вторжении в Никарагуа в 1972 году; в 2004 году на Гаити также не было ни военного вторжения США, ни бомбардировок – после военного переворота туда послали 50 морских пехотинцев для обеспечения безопасности посольства США5 от городских погромщиков.

Упомянутое в списке дело «Иран-контрас» вообще не имеет отношения к вторжениям или бомбардировкам – это политический скандал, в ходе которого выяснилось, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. То есть Иран здесь не бомбили, а наоборот, снабжали оружием! Не говорим здесь также о том, что в этих списках по нескольку раз упоминается один и тот же конфликт. Так, Лаос упоминается два раза – 1964-1973 и 1971, Афганистан упомянут также дважды с пометками «1980 — …» и «с 1981». Составители не понимают, что 1971 год входит в интервал с 1964 по 1973 годы, а интервал «с 1981» входит в интервал «1980 — …»? Разумеется, дело не в этом, а в том, что они ставили перед собой цель максимально возможно растянуть этот список. И таких примеров в списке несколько. Отдельный интерес вызывает двойное упоминание Никарагуа с пометками «1980-е» и «1981-1990».

А во многих случаях военное вмешательство США действительно было, и давайте разберём эти случаи, добавив туда ещё несколько примеров из других источников. Итак, войны США с 1922 года, то есть после Вудро Вильсона.

Вторая мировая война

1. Освобождение Италии (1943-1945 годы). В 1922 году власть в Италии захватили фашисты во главе с Бенито Муссолини. В 1935 году они развязали войну против Эфиопии, а позже втянули Италию и во Вторую мировую войну. Здесь американские войска помогали британцам освободить Италию от фашистской партии, захватившей страну и развязавшей немало агрессивных войн в Европе и за её пределами, а также нацистских союзников этой партии. Войска США и Великобритании поддержали различные движения итальянского Сопротивления, начавшие войну против режима Муссолини. Италия была освобождена, после чего итальянцы проголосовали на референдуме за переход от монархии к республике и смогли установить демократическое правление, которое после войны поможет Италии стать экономически успешной («итальянское экономическое чудо») и развитой страной. Агрессии США здесь нет, есть помощь европейским союзникам, на которых напали фашисты, и итальянским гражданам в борьбе с авторитаризмом.

2. Освобождение Франции (1944). В 1940 году нацистские армии оккупировали Францию, а позже знаменитая высадка в Нормандии, где участвовали американские войска, и их продвижение на Западном фронте помогли довольно быстро освободить Францию от войск нацистов и их союзников. После войны французы установили демократическую Четвёртую республику. Агрессии США здесь нет, есть помощь европейским союзникам, на которых напали нацисты.

3. Освобождение Бельгии (1945). В 1940 году нацисты оккупировали Бельгию. В 1944-1945 годах войска союзников, в числе которых были американские войска, освободили Бельгию от нацистской оккупации. После войны Бельгия становится одним из наиболее развитых регионов Европы, а Брюссель – местом пребывания структур Евросоюза. Агрессии США здесь нет, есть помощь европейским союзникам, на которых напали нацисты.

4. Освобождение Люксембурга (1945). Как и Бельгия с Нидерландами, Люксембург был оккупирован в 1940 году немцами. В сентябре 1944 года была проведена операция по его освобождению, в которой участвовали войска США. После войны в Люксембурге установилась демократическая власть, сама страна начала активнее участвовать в евроинтеграционных процессах, обеспечивших ей построение демократических институтов. Агрессии США здесь нет, есть помощь европейским союзникам, на которых напали нацисты.

5. Освобождение Нидерландов (1945). В 1940 году гитлеровская Германия оккупировала Нидерланды. Освобождение Нидерландов коалицией, в которой участвовали войска США, было сложным и продлилось аж до 5 мая 1945 года. После войны освобождённые демократическими странами Нидерланды стали одной из самых процветающих стран Европы. Агрессии США здесь нет, есть помощь европейским союзникам, на которых напали нацисты.

6. Освобождение западной Германии (1945). В наши дни в Германии 8 мая отмечают День освобождения – в 1933 году нацисты захватили власть в стране, и в дальнейшем Германия, по сути, находилась в оккупации нацистской партией. В сентябре 1944 года первые отряды американских войск вступили в Германию, а через месяц советские войска пересекли её восточную границу. После поражения режима Адольфа Гитлера страна была разделена на несколько оккупационных зон – позднее в зоне оккупации странами, вошедшими в НАТО, была провозглашена Федеративная Республика Германии, которая позже станет одним из самых экономически успешных государств Европы и переживёт «Западногерманское экономическое чудо». Агрессии США здесь нет, здесь мы имеем дело с усмирением агрессора – режима нацистов под руководством Гитлера.

7. Война с Японией (1941-1945). Строго говоря, власть, ведущая агрессивную внешнюю политику, наблюдалась в Японии задолго до начала Второй мировой войны – аннексия Кореи в 1910 году, политика японского милитаризма (правые жёстко расправлялись со своими политическими оппонентами внутри страны – взять, к примеру, убийство либерального премьер-министра Инукаи Цуёси), интервенция в Манчжурию, начавшаяся в 1937 году японо-китайская война, сближение со странами Оси. Как известно, 7 декабря 1941 года Японская империя внезапно атаковала военно-морскую базу США в Перл-Харборе. Это был акт агрессии, то есть не США начали эту войну. Однако Штаты нанесли Японии тяжёлое поражение, оккупировали страну, и начали проводить её демократизацию. Генерал Дуглас Макартур, главнокомандующий оккупационными войсками в Японии, трижды сменил личный состав японской полиции в целях борьбы с коррупцией (если верить данным журналистов «Профиля»6). Он же был организатором Токийского процесса. Макартур дал женщинам права голоса, организовывал борьбу с монополиями, разрешил профсоюзы и провёл множество других реформ, благодаря чему ныне японцы не испытывают чувство мести перед американцами за результаты войны, а самому Дугласу Макартуру дали прозвище «Gaijin Shogun» (иностранный сёгун7) , поставили ему памятник в 1995 году8 и называют в его честь различные общественные места9, а в городе Ацуги есть сад, названный в честь генерала10. После войны Япония переживает расцвет в экономическом плане («японское экономическое чудо») и рост уровня жизни, позже став одной из передовых стран мира. Агрессии США здесь нет, здесь мы имеем дело с усмирением агрессора – Японской империи.

Отдельно следует сказать о том, как державники обвиняют США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, когда было применено ядерное оружие. Зачем это было сделано? Бомбардировки городов Японии обычными бомбами не приводили к принуждению выхода страны из войны. Японцы не желали сдаваться – это ярко демонстрирует заключение военного журнала Имперского штаба в 1944 году: «Мы больше не можем вести войну с надеждой на успех. Единственный оставшийся путь – это стомиллионное население Японии, которое должно пожертвовать своими жизнями, принуждая противника потерять желание бороться»11 (и мы ещё не упоминаем других свидетельств, таких как феномен лётчиков-камикадзе). Было понятно, что японский режим будет готов отдать жизни всех японцев, но не сдаваться.

Кроме того, уровень зверств и военных преступлений, совершаемых этим режимом, был очень высок. Так, мы можем вспомнить Нанкинскую резню, отряд 731, «станции утешения», пытки военнопленных, проведение политики «трёх всех» и прочие преступления. Один из примеров: военно-воздушные силы Японии сбросили огромное количество керамических бомб, наполненных блохами, заражёнными бубонной чумой, в Нинбо, Китай. Эти нападения в конечном итоге приведут к тысячам смертей спустя годы после окончания войны12. Число только убитых японских режимом оценивается цифрой от 3 до 10 миллионов человек13.

Перед Гарри Трумэном стоял выбор – либо продолжить эту войну с колоссальными потерями со всех сторон, и потерять в ходе вторжения в Японию огромное количество американских солдат, либо применить ядерное оружие в расчёте на то, что, увидев его разрушительную силу, Япония всё же сдастся. Предприняв последнюю попытку принудить Японию капитулировать без дальнейших жертв (в виде Потсдамской декларации, которая была японским режимом проигнорирована), Трумэн принял решение нанести удары по Хиросиме и Нагасаки, и шокирующий эффект от этих бомбардировок заставил японцев пойти на капитуляцию.

Первая Холодная война

8. Вмешательство в гражданскую войну в Греции (1946-1949). В ходе Второй мировой войны греческое Сопротивление состояло из двух партизанских отрядов, боровшихся с оккупантами – преимущественно коммунистического EAM-ELAS и сторонников правительства в изгнании и короля Георга II EDES. Поскольку Грецию освобождали британцы в сотрудничестве с греческими партизанами, и в «соглашении о процентах» сталинский СССР фактически позволял Великобритании и США заняться восстановлением власти в стране, после вывода немецких войск было восстановлено правительство короля. Но было решено пойти навстречу внесшим большой вклад в освобождение страны коммунистам и составить с ними коалиционное правительство, однако, когда коммунисты отказались распустить свои партизанские отряды, коалиция распалась14. В правительстве прекрасно были ознакомлены с коммунистическими установками (например, руководством Нойберга «Вооружённое восстание», где даются установки на создание «боевых пролетарских сотен», чьё назначение – взятие власти в будущем), и понимали, что если коммунистические боевые отряды не будут распущены, то они будут использованы в соответствии с инструкциями коммунистов. Поэтому отказ коммунистов распустить их можно расценивать как признание в том, что они были нацелены на взятие власти и установление коммунистической диктатуры. Греческий же король под давлением британцев согласился на проведение послевоенного референдума в Греции, на котором греки решили бы, оставлять ли монархию или же переходить к республике15, при этом сами британцы желали установления в Греции конституционной монархии.

Первые акты гражданской войны начались ещё в октябре 1943 года, когда EAM-ELAS атаковали EDES с целью роспуска и разоружения отрядов последних16. Однако на первом этапе гражданской войны коммунисты потерпели поражение, так как на сторону EDES встали британские войска. В 1946 году в Греции были проведены парламентские выборы, которые коммунисты решили бойкотировать17. В итоге они завершились победой правых монархистов, и референдум о сохранении монархии прошёл с фальсификациями, как отмечалось в официальном отчёте союзной миссии по наблюдению за выборами в Греции, однако эта же комиссия пришла к выводу, что и без них референдум завершился бы в пользу монархии18. В марте 1946 года коммунистические боевики атаковали полицейский участок в Литохоро, что и стало началом второго этапа гражданской войны19. Правые же обрушили на левых политические репрессии. Греческие левые серьёзно проиграли из-за того, что решили довериться коммунистам – это было ошибкой.

Какую позицию в этой ситуации занимали США? Прежде всего, они руководствовались соображениями «выбора меньшего зла», о котором мы уже упоминали. Во-вторых, поддерживать коммунистов, которые явно не были нацелены на участие в выборах и конкуренцию в рамках демократической системы, а также по сути начавших гражданскую войну, США никак не могли. В-третьих, с просьбой о помощи к США обратился премьер-министр избранного на выборах правительства, Константинос Цалдарис, летавший в декабре 1946 года в Вашингтон20. До этого (как минимум, с октября 1946 года) начались поставки военных материалов греческим коммунистам из Югославии с санкции СССР21. США начали масштабную помощь греческой армии в 1948 году. Поэтому ни о какой агрессии со стороны США говорить нет оснований – о вмешательстве попросило действующее правительство Греции, а агрессия была со стороны коммунистов.

9. Помощь в подавлении восстания Хуков на Филиппинах (1948). Что произошло в 1948 году на Филиппинах? Как мы знаем, после испано-американской войны Испания передала Филиппины США. В 1946 году Штаты предоставили Филиппинам независимость – 4 июля, в день независимости самих США. Работы по предоставлению независимости велись ещё с 1932 года22. На первых прошедших после этого выборах коммунисты получили места в Конгрессе, но выиграла Либеральная партия23, и такие результаты коммунисты не признали. Их военные отряды отступили в джунгли и начали гражданскую войну. В итоге в 1950 году США поставили филиппинскому правительству современные вооружения, и те со временем подавили мятеж коммунистов, завершив гражданскую войну. Здесь нет вообще военного вторжения США, есть их помощь в подавлении агрессии коммунистов.

10. Эвакуация посольства из Китая (1949). Державники умудряются даже эвакуацию послов из захваченных коммунистами городов выставлять за «агрессию» США. Однако в конце 1940-х США как раз не желали поддерживать Гоминьдан в борьбе с коммунистами ввиду недостаточной демократичности этого правительства – так, в 1948 году генеральный консул США в Шанхае писал: «Нашей главной задачей в битве с коммунизмом за умы людей, как я это вижу, является наша защита свободы и демократии… Как же тогда мы можем поддерживать нанкинский режим, который явно не поддерживает ни того, ни другого?»24 Похожие мнения высказывали и другие государственные лица США25. Однако последующие события и зверства установленной в Китае коммунистической диктатуры показали, что это была ошибочная позиция (что, по всей видимости, повлияло на окончательный выбор в пользу концепции «выбора меньшего зла»). В 1950 году коммунисты конфисковывают собственность консульства США в Пекине, после чего американским служащим предстояла очень тяжёлая эвакуация. Здесь мы не видим ни агрессии США, ни их военной помощи какой-либо стороне, ни применения военной силы – они просто эвакуировали своих людей из Китая.

11. Война в Корее (1950-1953). После Второй мировой войны Корея была разделена на две оккупационные зоны – северную, которой управлял СССР, и южную, которой управляли США. После вывода в 1949 году и советских, и американских войск там сформировались два самостоятельных государства – КНДР (ориентировавшаяся на СССР) и Республика Корея (ориентировавшаяся на США). В 1950 году северокорейские войска по приказу Ким Ир Сена массированно атаковали позиции своего южного противника, что подтверждается даже российскими источниками26. 27 июня Совет Безопасности ООН (представитель СССР на заседании отсутствовал) принял резолюцию об оказании срочной военной помощи Южной Корее, а президент США отдал приказ американским войскам, находящимся на Дальнем Востоке, вступить в боевые действия против КНДР. Кроме ВС США в состав многонациональных сил вошли воинские контингенты 15 государств – всего около 45 тысяч человек, 600 орудий и миномётов, 200 танков, 150 самолётов и 50 кораблей. СССР, Китай и некоторые другие коммунистические государства встали на сторону агрессора и начали оказывать ему помощь. Китай даже послал две армейские группы войск, которые нанесли удар по позициям многонациональных сил. В итоге ни одной из противостоящих сил не удалось установить свой контроль над всей территорией Кореи, и в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня. Южная Корея, независимость которой помогли защитить США, через несколько десятилетий ошибок и неудач станет развитой и процветающей по азиатским меркам страной, КНДР же станет слабо развитым государством с высоким уровнем нищеты, социальной несправедливости и бесправия населения. Здесь нет агрессии США, есть их помощь в подавлении агрессии КНДР.

12. Атака на аэродром «Сухая Речка» (1950). В октябре 1950 года два истребителя ВВС США обстреляли находившийся недалеко от Кореи советский аэродром «Сухая Речка», в результате чего были повреждены семь советских самолётов, один из которых сгорел (поставленный Советскому Союзу по ленд-лизу американский Bell P-63 Kingcobra). Из личного состава военно-воздушных сил СССР никто не пострадал. Президент США Гарри Трумэн заставил Уоррена Остина, главного представителя США в ООН, признать нападение, извиниться за него, предложить компенсацию за причинённый ущерб27 и сообщить, что в отношении двух пилотов были приняты дисциплинарные меры. Сами пилоты утверждали, что, во-первых, допустили ошибку в навигации, во-вторых, приняли самолёты с красными звёздами за северокорейские28. Здесь действительно была атака США на аэродром, однако за ней последовали извинения США, и, вероятно, она была совершена по ошибке, хотя российские СМИ высказывают мнение о том, что это была провокация. Однако, если это была провокация, то за ней должны были бы следовать другие нападения, которых не последовало – напротив, США принесли свои извинения, несмотря на сложнейшие отношения с СССР и войну в Корее.

13. Переворот в Иране в 1953 году («операция Аякс»). Наконец мы подошли к одному из немногих примеров, когда проводимая США внешнеполитическая линия оказалась по большей части неверной. Премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык считал, что Иран должен стать конституционной монархией, а полномочия шаха должны быть урезаны, и, возможно, даже заслуживал поддержки демократических стран. Однако он также поддерживал движение в пользу национализации нефтедобычи. В 1951 году парламент Ирана проголосовал за национализацию компании AIOC, контрольный пакет акций которой принадлежал правительству Великобритании. Забрать предприятие у владельца несмотря на отсутствие его согласия – это грубое нарушение права частной собственности, и мы писали, почему подобная политика часто наносит экономике вред (кроме того, многие страны вроде Австралии имеют существенное количество иностранного бизнеса на своей территории, но развиваться это им не мешает). В том же 1951 году премьер-министром Великобритании снова становится консерватор Уинстон Черчилль, настроенный радикально решить проблему. Британцы начали разрабатывать способы отстранения Мосаддыка от власти, сам он в 1952 году объявил Великобританию врагом и разорвал с ней дипломатические отношения29. Британцы обратились за помощью к США, однако госсекретарь Дин Ачесон раскритиковал политику британцев в Иране.

Ситуация поменялась, когда в 1952 году президентом США стал республиканец Дуайт Эйзенхауэр. После этого управляемые правоцентристскими силами Великобритания и США договорились сотрудничать, а также заручились поддержкой иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Спецслужбы обеих стран финансировали и координировали враждебные правительству Мосаддыка силы (операция «Аякс»). В 1953 году шах уволил премьера и назначил на этот пост удобного Соединённым Штатам и Великобритании кандидата. После этого в Иране произошли стычки между сторонниками шаха и Мосаддыка, но в итоге последний был арестован на три года, а оставшиеся годы жизни содержался под домашним арестом в своём поместье. Как видим, здесь не было ни военного вторжения, ни бомбардировок со стороны США и НАТО. Было, однако, грубое вмешательство в демократические процессы, которому, тем не менее, предшествовало нарушение прав собственности. Это был просчёт – в результате в Иране распространились антиамериканские настроения, и они повлияли на произошедшую в 1979 году Исламскую революцию, после которой Иран надолго свернул на путь дикого авторитаризма. Режим аятолл добился всё-таки конфискации собственности британцев, нефть была национализирована, в итоге благосостояние граждан не выросло (напротив, на фоне других ближневосточных авторитарных режимов страна живёт бедно), и к началу 1990-х годов Иран был вынужден импортировать некоторые виды нефтепродуктов30.

14. Государственный переворот в Гватемале (операция PBSuccess, 1954 год). В 1951 году президентом Гватемалы был избран бывший министр обороны Хакобо Арбенс. Им было решено провести аграрную реформу, которая подразумевала экспроприацию земель, принадлежавших американской United Fruit Company31, которой была предложена компенсация, не устраивавшая компанию. В итоге была одобрена экспроприация без согласия владельцев32. Доклад американской разведки сообщал, что на этот раз реформа сулила также и позитивные изменения – прежде всего, освобождение тысяч аграрных рабочих от многовековой зависимости от привилегированных крупных землевладельцев, однако эта реформа предполагала также жёсткий контроль сельских жителей со стороны государства33. Вместо прямой передачи земли селянам предполагалась её передача под контроль Национального аграрного управления.

Здесь была опасность большевистского почерка – ведь большевики также национализировали землю, сначала предоставив крестьянам относительно свободно пользоваться ей, но потом лишив их возможности свободно вести своё хозяйство, распоряжаться землёй по своему усмотрению и торговать плодами своего труда. Отчёт разведки также обращал внимание на широкое представительство коммунистов в органах аграрного управления (лидеры коммунистической партии были близкими политическими и личными друзьями Арбенса34), а также на уже начавшийся в связи с проведением реформы экономический спад в Гватемале. Разведка делала вывод, что будет трудно избежать насильственных столкновений в Гватемале, спровоцированных подобной политикой.

Арбенс проводил прогрессивные реформы, однако опасность национализации земель вкупе с усилением коммунистов создавала угрозу установления в будущем коммунистической власти в Гватемале (со всеми вытекающими угрозами для граждан) и перехода страны в орбиту влияния СССР. В итоге в 1953 году Эйзенхауэр санкционировал проведение операции PBSuccess35. ЦРУ оказало помощь полковнику Кастильо Армасу и сформированным под его командованием наёмным отрядам с целью осуществить военный переворот. В конце концов, военизированные подразделения Армаса добились отставки Арбенса и установили диктатуру праворадикального толка. Это был неудачный выбор – Армас и его последователи проводили политику, близкую к фашистской, а в 1960 году в Гватемале началась гражданская война. Здесь вторжения США не было, однако имелось вредоносное вмешательство во внутренние процессы страны.

15. Ливанский кризис (1958). В 1958 году президент Ливана Камиль Шамун отказался разорвать отношения с Великобританией и Францией, чего требовал мусульманский мир в связи с событиями Суэцкого кризиса36. Согласно политическому устройству Ливана, президентом обязан был быть христианин-маронит, а премьер-министром – мусульманин37, что и спровоцировало кризис – Шамун занял позицию европейских держав, а мусульманская оппозиция – позицию арабских государств. В мае 1958 года мусульмане подняли вооружённое восстание в Триполи38, требуя присоединения к союзному государству Сирии и Египта (Объединённая Арабская Республика, которая просуществует недолго). Армия под руководством генерала Фуада Шехаба отказалась подавлять восстание, поддерживаемое ОАР (как заявляло правительство Шамуна, обратившееся в ООН с просьбой разобраться в ситуации), и Шамун потребовал у США вмешаться в ситуацию. Американские морпехи высадились в Ливане, но кризис был разрешён с их минимальным задействованием – американские дипломаты убедили Шамуна уйти в отставку39, а парламент Ливана утвердил новым президентом Шехаба. Таким образом, здесь нет агрессии США – Штаты пришли в страну, где разгоралась гражданская война, и стабилизировали обстановку, поспособствовав мирному урегулированию конфликта.

16. Второй кризис в Тайваньском проливе (1958 год). В 1949 году состоялась эвакуация Гоминьдана на Тайвань после того, как войска Чан Кайши проиграли коммунистам борьбу за континентальный Китай. Ни одна из сторон не отказалась от претензий на территории, занятые другой стороной. Коммунисты действовали здесь активнее всего – так, 3 сентября 1954 года авиация КНР подвергла бомбардировке острова, контролировавшиеся Гоминьданом40. Вмешательство США, заключивших оборонительный договор с Китайской Республикой (Тайванем), привело к прекращению бомбардировок, однако ненадолго, и уже 23 августа 1958 года коммунисты начали интенсивный артиллерийский обстрел острова Цзиньмэнь41. Китайская Республика запросила помощи у Эйзенхауэра согласно заключенному ранее договору. После того, как Эйзенхауэр выслал в направлении Китая американские войска, в том числе крупный военно-морской контингент, КНР пошла на переговоры с США и по их итогам прекратила бомбардировки42. Кризис завершился. Здесь не было вообще вторжения США, и к тому же в данном случае американцы пришли на помощь союзнику для отражения агрессии коммунистов.

17. Восстание под руководством Революционного правительства Республики Индонезия (1958). В послевоенной Индонезии с 1945 по 1967 годы президентом был националист Сукарно, который в период японской оккупации сотрудничал с оккупационными властями43. В 1950-х Сукарно начал налаживать связи с СССР и Китаем. Одним из принципов его политики был принцип «направляемой демократии» — ослабление влияния политических партий, ограничение власти парламента и значительное усиление власти президента, то есть, по сути, построение авторитарной системы. Сам Сукарно выступал с речами, призывавшими «похоронить политические партии»44, и проводил национализации, которые, однако, не давали положительного эффекта для экономики страны, а лишь открывали дополнительные коррупционные возможности для чиновников. Была введена цензура печати.

Всё это вкупе с усилением в стране роли Коммунистической партии обеспокоило чиновников ЦРУ, которые решили поддержать мятежные региональные власти в Индонезии45 (обеспокоенные усилением власти президента и пытавшиеся отвоевать для себя больше полномочий), и которые с 1957-го года организовывали региональные восстания. США поддерживали мятежных полковников, которые смогли бы вести западный курс, то есть не факт, что их власть привела бы к демократизации Индонезии, но она могла бы дать вестернизацию и помощь в противостоянии коммунистическому блоку. В апреле-мае 1958-го года операция по поддержке мятежников провалилась, Сукарно остался у власти. Вторжения США здесь также нет, однако есть неудачное вмешательство во внутреннюю политику страны. Насаждение Сукарно авторитаризма азиатского толка в Индонезии в данном случае является смягчающим обстоятельством для США.

18. Высадка в Заливе свиней (1961). В 1959 году на Кубе был свержен диктатор Фульхенсио Батиста и была установлена другая диктатура, на этот раз коммунистическая, но США решили не вмешиваться (как оказалось, ошибочно). Кубинские коммунисты не стали долго ходить вокруг да около – они сразу же приступили к отъёму собственности, а заодно и направили своих агентов для инициирования коммунистической революции в другие страны Латинской Америки46. Один из лидеров кубинской революции – Че Гевара – описывая проводимую кубинскими коммунистами политику, прямо признавал: «мы расстреливали, расстреливаем и будем расстреливать»47.

С 1960 года ЦРУ осуществляло помощь кубинцам-эмигрантам (Бригада 250648) в подготовке их вторжения с целью отвоевать Кубу у коммунистов. Им была выдана американская военная техника, а также под руководством персонала ЦРУ проводилась специальная подготовка по обращению с оружием и ведению боевых действий. Источники сходятся в том, что организация помощи со стороны США была низкокачественной – так, энциклопедия Britannica утверждает, что вопреки приказам Кеннеди в силы вторжения были включены сторонники Батисты, а члены некоммунистического Народно-революционного движения исключены49. Military.com же обвиняет Кеннеди в том, что он отменил поддержку повстанцев американской авиацией с воздуха50. В любом случае, высадка кубинцев, которую США поддержали довольно нерешительно (главным образом, предоставлением экипировки), провалилась.

Даже российские пропагандисты отмечают, что вторжение осуществляли 1500 кубинцев51 (то есть вся операция осуществлялась кубинцами, а не силами США), хотя и выдвигают конспирологические теории о том, что это были всего лишь «наёмники» США (ведь воевать против коммунистов можно только за деньги, а не из убеждений). Также российские пропагандисты пытаются выставить дело таким образом, что 15 апреля 1961 года американские самолёты совершили бомбардировку Кубы, однако умалчивают, что это были кубинцы, которые пилотировали самолёты, выданные им американцами5253. Здесь мы видим типичный пример манипуляции сознанием, которое осуществляет российский авторитаризм над своими гражданами. На самом же деле вторжения США здесь нет, хотя есть неудачное вмешательство во внутренние дела Кубы и поддержка одной из сторон в гражданской войне в ответ на захват власти коммунистами. Мотивация та же – не дать коммунистам разместить свою агрессивную диктатуру для грабежа и подавления воли граждан. Как видно из дальнейшей истории, ошибка США состояла не во вмешательстве, а в недостаточном уровне вмешательства – позже коммунисты разместят на Кубе ядерное оружие и будут угрожать миру ядерной войной, при этом они долгое время будут врать, что их ракет на Кубе нет54.

19. Гражданская война в Лаосе, война во Вьетнаме, бомбардировки Камбоджи – всё это следует объединить в один конфликт в Индокитае, продолжавшийся с 1946 по 1973 годы. США не были втянуты в конфликт в этом регионе вплоть до 1955 года, когда там была открыта американская военная миссия – после того, как Лаос обрёл независимость от Франции, США поддерживали его финансово55. До этого, в 1954 году, были заключены Женевские соглашения, в которых было обговорено, что с территории Лаоса и Камбоджи выводятся как французские, так и вьетнамские военные силы. Лаос становился нейтральной территорией56, а Вьетнам временно разделялся по 17-й параллели57. Эти соглашения были подписаны Францией и Северным Вьетнамом, США же соглашения не подписали58. Южный Вьетнам отказался им следовать.

После того, как Франция, которая пыталась силой удержать Лаос, и потерпела поражение (а французский «кабинет войны» в правительстве был свергнут), 22 октября 1953 года между Францией и Лаосом был заключен договор, признававший независимость Лаоса59. Одна война закончилась, однако сразу же началась другая – 9 ноября 1953 года коммунистическая организация Патет Лао начала войну против Королевства Лаос, вооружившись при помощи коммунистов из Вьетминя60. Так началась гражданская война в Лаосе – с агрессии коммунистов.

Разумеется, коммунистов разделение Вьетнама по 17-й параллели не устраивало, и даже несмотря на то, что они подписали соглашения – они все равно хотели весь Вьетнам. Поэтому в июле 1957 года коммунисты Южного Вьетнама начали вооружённое восстание61. Также они стали проводить политику террора в отношении чиновников Южного Вьетнама. Решение об организации восстания в Южном Вьетнаме было принято на XV пленуме ЦК Компартии Северного Вьетнама62. Были приняты решения о поддержке восстания, говорилось много речей о «национальном воссоединении», то есть о захвате всей территории Вьетнама коммунистами. В 1960 году южновьетнамские коммунисты создают Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, известный также как Вьетконг. Северный Вьетнам начал поставлять мятежникам военную помощь63. Президент же Южного Вьетнама запросил военную помощь США.

Терроризм коммунистов становился массовым – во второй половине 1959 года они организовывали около 100 террористических атак в месяц, в 1960 году было убито около 2500 человек64. На фоне бессилия и некомпетентности правительства Южного Вьетнама США принимают решение усилить помощь ему для оказания отпора агрессии коммунистов. Поначалу получивший американское оружие Южный Вьетнам добился некоторых успехов, однако к 1963 году способность его правительства организовать грамотное ведение войны стала вызывать большие сомнения. Всё это усугубилось тем, что Мао Цзедун и СССР приняли решение отправить помощь Северному Вьетнаму65. Наконец, в августе 1964 года американский эсминец USS «Мэддокс» подвергся нападению торпедных катеров Северного Вьетнама (Тонкинский инцидент). После этого США вступили в войну.

Тем временем в 1963 году известные своей жестокостью «красные кхмеры» начали коммунистическое восстание в Камбодже66 при поддержке вьетнамских коммунистов. Коммунисты использовали приграничные районы Камбоджи67 также для того, чтобы вести боевые действия против США, что привело к бомбардировке этих районов в 1965 году.

И СССР, и Китай вливали огромные деньги в помощь вьетнамским коммунистам – так, Китай потратил около двух миллиардов долларов на помощь Ханою68. В 1968 году коммунисты попытались провести Тетское наступление, которое по задумке должно было быть поддержано широкими слоями населения Южного Вьетнама, поднявшими революцию, однако этого не произошло – коммунисты не только не были поддержаны южными вьетнамцами, но, напротив – последние стали больше доверять правительству. Дело в том, что коммунисты решили вероломно напасть во время праздничного перемирия, что не встретило сочувствия у людей. Главнокомандующий американскими войсками Уильям Уэстморленд запросил 206 000 солдат дополнительно, чтобы нанести северным вьетнамцам решающий удар, однако американская пресса восприняла это как свидетельство того, что ситуация во Вьетнаме была тяжёлой69. Из-за массовых протестов и демонстраций в США увеличение численности американских войск было заблокировано, а президент Линдон Джонсон был вынужден начать курс на сокращение присутствия США в регионе.

В 1973 году Южный Вьетнам, Северный Вьетнам и США подписали соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме70 (Парижское мирное соглашение), после чего начался вывод американских войск. В течение 60 дней США вывели все свои войска и демонтировали военные базы, а Конгресс запретил любые военные операции США в Индокитае. Один советский военный пенсионер вспоминал в интервью:

27 января 1973-го, когда в Париже был подписан мирный договор, многие офицеры позволили себе напиться. Потому что тот договор означал одно: мы добились своего и вьетнамский народ теперь окончательно свободен. Были ещё сомнения по поводу американцев: мол, империалисты лживые, вдруг не захотят свои обязательства выполнять?! Но они всё по договору сделали и в марте свои войска вывели. И вдруг нас, тех, кто во Вьетнаме был, через полгода собирают в таком количестве в одном месте и явно не для участия в параде… Мы теперь выступали не только в качестве военспецов, но и участников спецопераций. Вернее, разрабатывали и руководили. И направлены эти акции были не на американцев, а на таких же вьетнамцев, только не коммунистов. Я воочию увидел, что такое гражданская война, и это мне сильно не понравилось. Я тогда впервые задумался над тем, что, если коммунистическая идеология требует столько крови несогласных с нею, то чем она отличается от нацистской? А потом пришло ещё одно понимание. Я ведь был воспитан в том ключе, когда слово, данное мужчиной, этот мужчина обязан сдержать. Иначе он и не мужик вовсе. И тут такая дилемма: лживые империалисты своё слово выполнили, а вот мы, которые обещали войну прекратить и выборы провести, нагло на данное нами слово наплевали и даже не скрываем этого71.

Разумеется, коммунисты не стали соблюдать соглашения и в 1974 году начали наступление на столицу провинции Фуоклонг72, а в 1975 году, после того, как США не отреагировали на это событие, началось крупное Весеннее наступление, в результате которого Южный Вьетнам пал и коммунисты завладели всем Вьетнамом. Таким образом, агрессии США нет и здесь – мы имеем дело с беспрецедентным вероломством, продемонстрированным коммунистами, организовавшими агрессию против Южного Вьетнама и несколько раз грубо нарушавшими договоры.

20. Вмешательство в гражданскую войну в Доминикане (1965). До 1961 года Доминикана находилась под властью правого диктатора Рафаэля Трухильо, но в этом году диктатор был убит при участии ЦРУ73. Само ЦРУ охарактеризовало свою роль в смене правительства Доминиканской Республики как «успех», поскольку оно помогло перейти от тоталитарной диктатуры (Трухильо проводил одни из самых кровопролитных репрессий в истории Америки) к демократии западного образца. В 1962 году были проведены демократические выборы, на которых победил Хуан Бош, ставший проводить реформы социал-демократического толка. Местные консерваторы, промышленники, священники заклеймили его как коммуниста74, и его реформы были слишком прогрессивными для отсталого доминиканского общества того времени, в результате чего он потерял поддержку слишком многих слоёв граждан. В 1963 году его свергают в результате военного переворота. В 1965 году военные под руководством Франсиско Кааманьо Деньо (конституционалисты) организовывают переворот уже против хунты (лоялисты). Начинается гражданская война.

В апреле США получили письменный запрос о помощи от хунты75, и американцы отправили туда войска – однако туда были отправлены не только американские части, но и другие миротворцы Организации американских государств (ОАГ), например бразильцы. Войска ОАГ вели боевые действия на территории Доминиканы, в конце которых между противоборствующими сторонами лоялистов и конституционалистов был заключен Акт о примирении, согласно которому в стране устанавливалось временное правительство, которое должно было организовать выборы в течение ближайших 6-9 месяцев. В результате выборы состоялись в 1966 году, президентом был избран Хоакин Балагер, набравший 57,6% голосов, в то время как Бош набрал только 39%.

Здесь мы не можем говорить об агрессии США – агрессию начала правая военщина, свергнувшая в 1963 году демократически избранного президента, в 1965 году в ответ на это переворот организовали уже сторонники конституции. США, с одной стороны, не красит тот факт, что они в составе других стран ОАГ пришли на помощь этой военщине по её запросу. С другой стороны, войска ОАГ смогли быстро завершить войну и провести демократические выборы в стране, стабилизировав внутриполитическую обстановку. Жаль, что доминиканское общество оказалось слишком отсталым для реформ социал-демократов, но здесь вины американцев нет. США поддерживали Боша материально и морально76, но, как отметил американский посол, были «веские основания полагать, что сам Бош предпочитает комфортную смерть пуэрто-риканского изгнанника болям и страданиям, связанным с попытками управлять этой удручающе неуправляемой страной»77. На тот момент доминиканское общество оказалось нереформируемым.

21. Переворот в Чили (1973). Военные действия США в Чили в 1973 году являются выдуманными. Свидетельств о них не существует. Чаще всего российские источники сообщают, что совершённый в том году чилийским генералом Аугусто Пиночетом военный переворот был осуществлён «при поддержке американских спецслужб»78, а на кампании против Сальвадора Альенде США потратили миллионы долларов79, но это не является ни агрессией, ни даже военным вмешательством. СССР финансировал Альенде80, что не делает Советский Союз агрессором. Когда в 2020-е годы левые пришли к власти в Чили, они запросили у США рассекречивание документов, связанных с этими событиями, что американцы и сделали, но в них не было ничего, что говорило бы о «поддержке американских спецслужб» в отношении именно военного переворота81. В самих США даже созывался сенатский комитет для расследования тайного вмешательства в дела Чили в 1960-е и 1970-е годы, но ему не удалось найти ничего, кроме финансирования кандидатов и пропагандистских кампаний против Альенде82.

22. Вмешательство в гражданскую войну в Сальвадоре (1980). В 1930-1970-е годы в Сальвадоре один авторитарный режим сменялся другим83, пока в 1979 году сфальсифицировавший выборы генерал Карлос Ромеро (проводивший ультраправую политику и создававший «эскадроны смерти» для борьбы с левыми активистами) не был свергнут Революционной правительственной хунтой, где преобладали христианские демократы и военные84, собиравшиеся провести правоцентристские реформы, в том числе аграрную реформу, угрожавшую интересам местных элит, промышлявших кофейным бизнесом85. Последние поддержали радикальных ультраправых, в том числе Роберто д’Обюссона, заказавшего убийство архиепископа Оскара Ромеро, призывавшего к гражданскому миру и прекращению репрессий86. На похоронах архиепископа собралось огромное количество людей, и военные открыли по ним огонь87. После этого центристы и левые вышли из правительства88, а коммунисты вместе с другими левыми создали Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, которому поставляли оружие Куба и СССР89. ФНОФМ в январе 1981 года объявил о начале «последнего наступления»90 (оказавшегося не последним), и началась гражданская война, которая, очевидно, была спровоцирована репрессиями правых.

США, где у власти к тому времени находился Рональд Рейган, начали оказывать помощь правительственным силам91, опасаясь повторения ситуации в Никарагуа, где коммунистам удалось взять власть. Американское посольство сообщало в Вашингтон, что в повстанческих силах доминируют марксисты, и отмечало: «похоже, мы как никогда далеки от сокращения насилия со стороны ультраправых. Напротив, жестокие убийства всех, кого подозревают в либеральных взглядах, даже христианских демократов, каждое утро приносят урожай изуродованных тел на обочинах дорог. Эксцессы сил безопасности в отношении крестьянских деревень также не уменьшились и даже, похоже, растут. Уровень насилия со стороны крайне левых в городах снизился, но он растёт в сельской местности, где прилагаются все усилия, чтобы саботировать земельную реформу и запугать крестьянство, чтобы оно отказалось сажать урожай в этом году»92. В целом же сообщение американского посольства показывало, что США изначально намеревались поддержать христианских демократов, но террор ультраправых сорвал эти планы. В начавшейся гражданской войне США помогали правительственным силам деньгами, оружием и обучением войск93. Военного вмешательства США здесь не было, и ту же самую помощь, только другой стороне, оказывали Куба и СССР (однако об их агрессии никто не говорит). В гражданской войне были две стороны, и обе стороны находились под сильным влиянием реакционных сил (одна – под влиянием военной хунты, вторая – под влиянием коммунистов). США выбрали одну из сторон, находящихся под влиянием реакции, причём ту, на которую влияла военная хунта, вместе с ультраправыми являвшаяся главным виновником этой войны. Однако здесь следует отметить два факта:

- Изначально США пытались поддержать всё-таки центристов, что было бы благоприятно для демократического перехода;

- Если бы США поддержали другую сторону, это не изменило бы ситуацию в корне – это по-прежнему не была демократическая коалиция, к тому же, здесь имелся риск будущего перехода страны под власть коммунистов.

Гражданская война продолжалась 12 лет. После заключения мира ФНОФМ стала партией демократических социалистов, и в 2009-2019 годах побеждала на выборах.

23. Помощь Афганистану (1980). Война в Афганистане началась в 1979 году с ввода советских войск в эту страну94 (этому предшествовало взятие коммунистами власти в Афганистане, однако проблема заключалась в том, что они не имели народной поддержки95; что интересно, свергнутый коммунистами Мухаммед Дауд также сотрудничал с СССР96). Новый диктатор – Хафизулла Амин – был неуправляемым и развернул репрессии против своих же сторонников, за что был уничтожен советскими войсками97, а вместо него был установлен марионеточный режим Бабрака Кармаля. После этого активизировалась исламская вооружённая оппозиция – моджахеды – которые использовали ввод войск СССР как доказательство «угрозы исламу со стороны неверных». США начали поставлять оружие этой оппозиции98, однако сами американские войска в Афганистан тогда не были отправлены – ни один американец не принимал непосредственного участия в боевых действиях99. Поэтому здесь военного вмешательства США не было – была поставка вооружений в ответ на ввод войск СССР. Что интересно, в данном случае ввод войск со стороны СССР мог бы даже быть морально оправдан, если бы его целью было уничтожение диктатуры и установление демократического режима (однако этого не произошло). В итоге после вывода советских войск власть в стране захватили исламисты. Здесь между двумя реакционными силами – коммунистами и исламистами – США выбрали вторую. Казалось бы, она являлась более реакционной в масштабах Афганистана, однако была поддержана из того же соображения, по которому был поддержан СССР против стран Оси – в соответствии со вторым критерием внешней политики (противостояние центру мировой реакции), который мы приводили в начале статьи. К тому же провал СССР в Афганистане стал одним из факторов крушения соцлагеря, что в итоге сделало оправданным вмешательство США.

24. Поддержка повстанцев в Никарагуа (1981). В этой стране действовал диктаторский реакционный режим Анастасио Сомосы, который США поддерживали. Проблема была в том, что главной оппозиционной силой были сандинисты – авторитарная группировка, которая и ныне управляет страной (и поддерживает политику Владимира Путина). Они пришли к власти в сентябре 1978 года, когда Сандинистский фронт национального освобождения атаковал отряды Национальной гвардии в главных городах Никарагуа100, на что те ответили ударами в том числе и по гражданскому населению. Сандинисты сразу же приступили к подавлению оппозиции и отъёму собственности101. В 1981 году правительство Рейгана начало финансировать антисандинистские вооружённые силы – Контрас. Помощь оказывалась в том числе нелегально, поэтому позднее нескольким десяткам чиновников Рейгана, в том числе министру обороны Каспару Вайнбергеру, советнику по национальной безопасности Роберту Макфарлейну и сотруднику Совета национальной безопасности Оливеру Норту были предъявлены обвинения по самым разным пунктам – от воспрепятствования осуществлению правосудия до лжесвидетельства и сокрытия доказательств, а одиннадцать чиновников были осуждены102. Таким образом, здесь военного вторжения США не было, хотя американцы поддерживали антисандинистские силы нелегально. При этом следует отметить, что среди Контрас были демократы, к примеру социал-либерал Альфонсо Робело или либеральный демократ Оскар Собальварро. Частью Контрас было леводемократическое Никарагуанское демократическое движение.

25. Вмешательство в гражданскую войну в Ливане (1982). В 1975 году в Ливане фалангисты (правые националисты) атаковали автобус, который вёз палестинцев в лагерь беженцев, что в итоге спровоцировало войну фалангистов с коррумпированным правительством Сулеймана Франжье103. Последний призвал на помощь армию Сирии, которая после этого ввела свои войска в страну. В то же время с территории Ливана трансграничные рейды на Израиль совершали палестинские партизаны (в 1969 году правительство Ливана дало им разрешение вести «вооружённую борьбу» с Израилем с территории страны104), что вкупе с вводом войск Сирии и убийством израильского посла террористами в Лондоне105 спровоцировало также ввод войск Израиля. В итоге в Ливан были введены и многонациональные силы (в том числе войска США), целью которых был вывод войск Организации освобождения Палестины и войск Израиля с территории страны. К середине 1985 года большая часть израильских войск была выведена, палестинские боевики же были выведены из Ливана ещё раньше в результате продвижения войск Израиля в стране106. Однако Сирия свои войска не вывела. Таким образом, агрессии США здесь не было – войска (не только американские) были отправлены для того, чтобы остановить уже идущую гражданскую войну, однако эта задача не была выполнена. Частичный успех был достигнут – вывод войск ООП и войск Израиля – однако этого было мало для решения проблем региона.

26. Операция на Гренаде (1983). После того, как Гренада получила в 1974 году независимость от Великобритании, премьер-министром страны при молчаливом одобрении британцев стал Эрик Гейри – популист, установивший там авторитарный режим с жестокими репрессиями против своих политических оппонентов, и известный своим интересом к паранормальным явлениям107. Пока в 1979 году он настаивал в ООН на создании комитета по изучению НЛО, этим воспользовались местные марксисты, свергнув его режим бескровным путём. США пытались наладить с ними связь дипломатически, и в 1983 году лидер марксистов Морис Бишоп был приглашён в Вашингтон. Просоветские марксисты, видя налаживание отношений Бишопа с США, организовали его свержение и посадили его под домашний арест, однако вскоре толпы сторонников премьера собрались у дома Бишопа, одолели охрану и освободили его. После этого протестующие отправились к штаб-квартире гренадской армии, и в результате этого сторонники свержения Бишопа открыли огонь по толпе. Сам бывший премьер и несколько его министров были схвачены и казнены. Руководство перешло к радикальному марксисту Уинстону Бернарду Корду. Ими был введён комендантский час и объявлено, что любой, кто выйдет из дома в ближайшие дни, будет расстрелян на месте108.

22 октября представители Организации восточно-карибских государств (ОВКГ) встретились на Барбадосе и решили устранить «преступный режим на Гренаде», организовавший свержение Бишопа и расстреливавший своих граждан, для чего они официально запросили помощь у США. Вскоре на острове состоялась высадка экспедиционного корпуса, куда входили войска США и стран ОВКГ. Таким образом, здесь военное вторжение США имело место, но это было вторжение не одних только США, и это не было агрессией, а было ответом на то, что радикальные коммунисты при помощи убийств и расстрелов захватили власть в стране (только 19 октября солдаты убили 100 человек109). США же пытались договориться с коммунистами, которые пришли к власти бескровно, и вступили в действие только тогда, когда коммунисты начали убивать протестующих с целью захватить власть в стране. В результате этого радикальные мятежники, в том числе Бернард Корд, были арестованы. По некоторым опросам 91% опрошенных гренадцев поддержали приход американской армии для ликвидации коммунистов110. В 1984 году были проведены выборы, на которых победила левоцентристская Новая национальная партия111.

27. Операция «Каньон Эльдорадо» в Ливии (1986). 5 апреля 1986 года в Берлине, на дискотеке «Ла Белль» произошёл взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли гражданские лица, в том числе двое американских военных. В 2001 году суд в Германии доказал, что взрыв был спланирован ливийскими спецслужбами и посольством Ливии в Германии112. В 2004 году Ливия согласилась выплатить 35 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам113. Однако до открытия архивов Штази в 1990 году доказать вину ливийских спецслужб в судебном порядке не представлялось возможным, и США вычислили их причастность на основе ливийских сообщений, перехваченных американской разведкой. В ответ на эту террористическую акцию, проведённую правительством диктатора Муаммара Каддафи, США провели бомбардировки военных объектов и центров подготовки диверсантов в Ливии114. Таким образом, здесь нет агрессии США – здесь имеется соответствующий ответ на агрессивные террористические действия правительства Ливии. Однако, авторитарное террористическое правительство не было свергнуто и это было большой ошибкой США.

28. Операция «Правое дело» в Панаме (1989-1990). США долгое время закрывали глаза на дела бывшего полковника Мануэля Норьеги, узурпировавшего власть в Панаме и ставшего диктатором. Однако к 1989 году накопилось немало информации об отмывании денег Норьегой и участии в наркоторговле. Рональд Рейган, бывший на тот момент президентом США, проявил благожелательность по отношению к Норьеге (который не был коммунистом – с коммунистов, по всей вероятности, Рейган бы спросил куда жёстче) и предложил ему сделку – панамский диктатор отказывается от власти и покидает страну, а США снимают с него обвинения в торговле наркотиками. Норьега не только отказался от сделки, но и аннулировал результаты президентских выборов, на которых победил не он, а кандидат от оппозиции. Состоялось также избиение сторонников оппозиции на улицах. 15 декабря 1989 года Национальная ассамблея Панамы по указанию Норьеги объявила, что Панама и США находятся в состоянии войны115. Через несколько дней американский офицер, находившийся в стране без оружия и в гражданской форме, был убит панамскими солдатами. В ответ на это в Панаму был отправлен американский военный контингент с целью взятия штаб-квартиры Норьеги. Последний скрывался несколько дней, но в итоге всё же был арестован и предан суду. В итоге мы имеем тот факт, что агрессии США здесь нет – это была агрессия правого диктатора-наркоторговца Норьеги. Более того – американцы передали власть законно избранному президенту страны116.

Между двумя холодными войнами

29. Усмирение агрессии Саддама Хусейна в 1991 и война в Ираке в 2003 году. Про этот конфликт мы писали отдельный материал, где также объяснили, почему ни о какой агрессии США не может идти речи, это было усмирение агрессии иракского диктатора Саддама Хусейна.

30. Миротворческая операция ООН в Сомали (1992-1995). В 1969 году власть в Сомали взяли военные под руководством просоветского генерала Мохаммеда Сиада Барре, который объявил о начале строительства «научного социализма» в стране. Однако с социализмом получалось не очень успешно, поэтому в 1974 году «Сомали выдвинуло претензии на часть территорий соседних государств, населённых преимущественно сомалийскими племенами (провинция Огаден в Эфиопии, Северо-Восточная провинция Кении, востока Джибути). Президент Барре выступил с концепцией воссоздания Великого Сомали за счёт оккупации части территорий сопредельных стран»117. Окончательно величие ударило в голову сомалийскому диктатору в 1977 году, когда он развязал крупномасштабный вооружённый конфликт с Эфиопией, что возмутило даже СССР (потому что Эфиопия также проводила просоветский курс).

После поражения в войне Барре в 1986 году объявил себя единственным кандидатом на выборах и был «переизбран» на 7 лет. Это вызвало ответную реакцию местных кланов, создавших оппозиционную организацию ОСК и начавших вооружённую борьбу. К концу 1990 года режим Барре контролировал только столицу страны, а в 1991 году диктатор бежал за границу. Начался процесс государственной дезинтеграции118, центральное правительство рухнуло119, то есть Барре стал одним из немногих социалистов, чья власть реально привела к отмиранию государства. В результате этого к 1992 году почти 4,5 млн человек (свыше 50% населения) оказались под угрозой голода и связанных с ним болезней. Жертвами гуманитарной катастрофы стали 300 тысяч человек, в соседние страны или в другие районы Сомали бежали около 2 миллионов человек120.

ООН пришлось принять решение121 отправить в Сомали гуманитарную помощь для борьбы с голодом, однако её участникам было бы просто опасно находиться в стране, поэтому персонал ООН охранялся военными. Применение силы было разрешено резолюцией 794 Совбеза ООН, принятой в 1992 году122. Военнослужащие 24 стран (не только США) участвовали в обеспечении безопасности гуманитарной помощи123. Однако сомалийские кланы участвовали в атаках на войска ООН, и к марту 1994 года США и европейские страны вывели свои войска из страны. Одной из ошибок операции было то, что она ставила себе задачей не влиять на баланс между враждующими группировками, по сути пустив дело на самотёк вместо того, чтобы разобраться с местными ОПГ. Но так или иначе, здесь нет агрессии США – это была миротворческая операция под эгидой ООН.

31. Операция «Поддержка демократии» в Гаити (1994). Долгое время Гаити управлял диктатор Франсуа «Папа Док» Дювалье, и пребывание его клана у власти разорило страну экономически124. После его смерти власть перешла к сыну Дювалье, который не смог сохранять контроль над ситуацией и после протестов 1986 года бежал из страны. Режим местной номенклатуры рухнул под давлением Национального фронта за перемены и демократию во главе со священником Жаном-Бертраном Аристидом. В 1990 году последний был избран президентом, однако уже в 1991 свергнут в результате военного переворота под руководством Рауля Седра. ООН ввела санкции против режима военных, и в результате проведённых переговоров было заключено так называемое «Соглашение Губернаторского острова», подписанное Аристидом и Седра 3 июля и предусматривавшее возвращение Аристида на Гаити к 30 октября 1993 года, амнистию лидерам переворота, помощь в модернизации гаитянской армии и приостановку санкций, однако вскоре военные саботировали выполнение условий договора125.

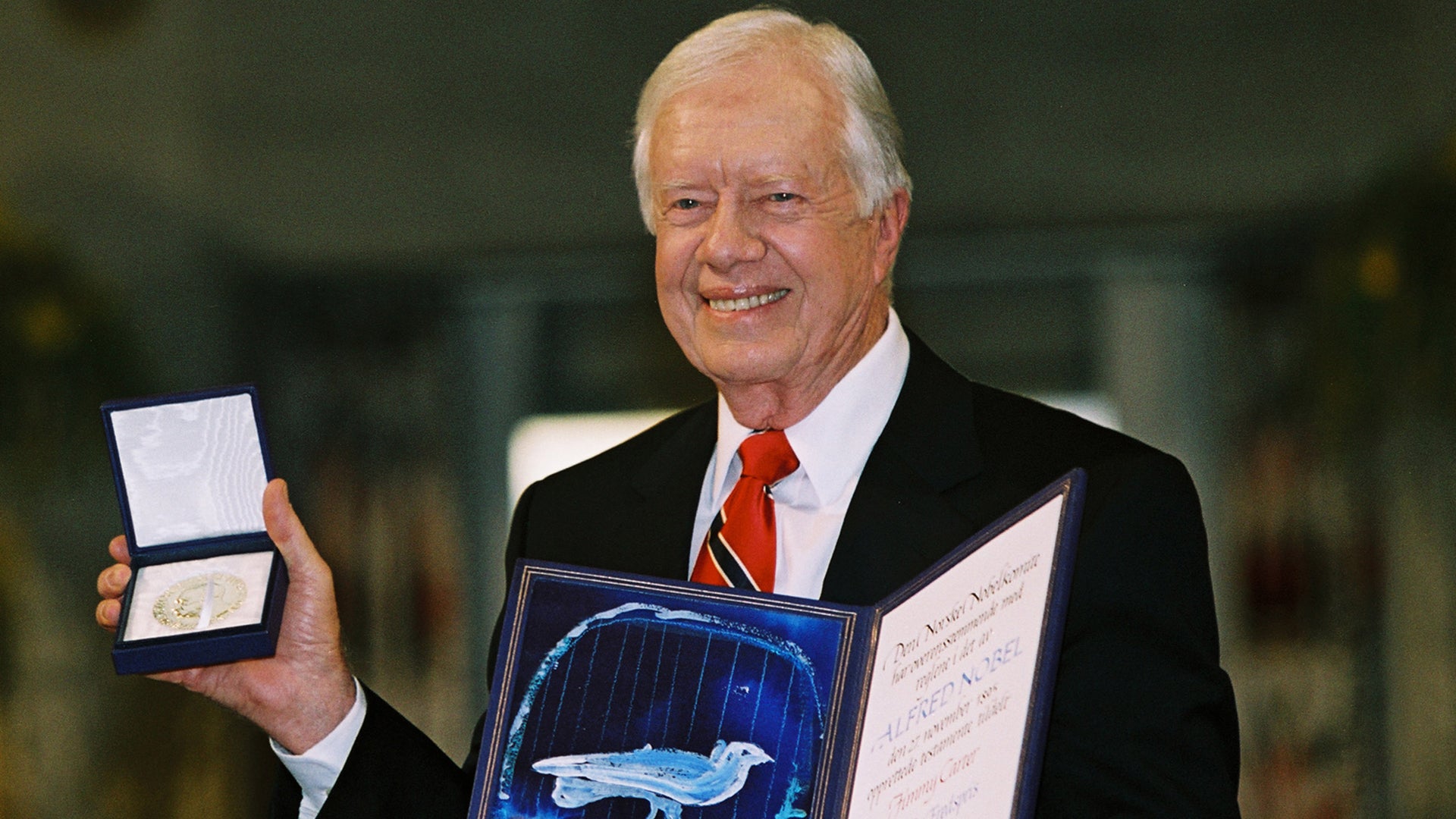

После этого Совет Безопасности ООН ввёл военно-морскую блокаду Гаити. 31 июля 1994 года Совбез принял резолюцию 940 СБ ООН126, разрешавшую применение силы для восстановления демократии в стране-члене. После этого под мандатом ООН многонациональный контингент начал подготовку к силовому свержению военной хунты. В этих условиях бывший президент США Джимми Картер возглавил делегацию на Гаити в поисках урегулирования путём переговоров, и руководство хунты вовремя капитулировало, что позволило избежать большого кровопролития127. В итоге в 1995 году в стране были проведены свободные выборы128. Здесь вторжения США так и не произошло, и операция по восстановлению конституционной власти проходила под мандатом ООН.

32. Вмешательство в гражданскую войну в Югославии (1995 и 1999 годы). Ситуацию с Югославией мы подробно рассмотрели в этом материале, из которого явно следует, что агрессорами в той войне были местные националисты, главным образом сербские, об агрессии США там не шло и речи, напротив – их вмешательство помогало усмирить националистов и развязанную ими войну.

33. Вмешательство в гражданскую войну в Афганистане (2001). Ещё со времён советского вмешательства в Афганистан и после вывода советских войск в этой стране шла война между вождями моджахедов, которые захватили власть в стране129. В середине 1990-х годов многие города оказываются под властью террористического движения «Талибан». Начиная с 1996 года территория Афганистана использовалась Усамой бен Ладеном и его организацией «Аль-Каида» в качестве базы для подготовки насильственных действий против «неверных». В конце 1990-х годов страна фактически была превращена в очаг международной террористической деятельности130. Когда террористы убили лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда и устроили ряд террористических актов в США 11 сентября 2001 года, «Талибан» отказался выдать лидера «Аль-Каиды» Усама бен Ладена американскому суду, заявив: «Мы не выдадим Усаму бен Ладена США, даже если Афганистан будет стёрт с лица Земли»131.

После этого международная коалиция во главе с США вошла в Афганистан с целью уничтожить агрессивную террористическую организацию «Аль-Каида»132. Поначалу коалиция успешно наступала, однако наступление на бункер Бен Ладена осуществляет афганская оппозиция, а США не возглавляют эту атаку133, что им потом будут справедливо ставить в вину. Бен Ладен и лидер «Талибана» Мухаммед Омар сбегают. США выделяют средства на восстановление Афганистана, но в не таких больших количествах, как во времена Плана Маршалла. Сами же афганцы не смогли выработать компетентное правительство – Временная администрация оказалась коррумпирована и неэффективна. В итоге «Талибан» так и не был уничтожен, а через 20 лет после вторжения снова взял власть. За эти 20 лет террористических нападений из Афганистана на территорию союзников не было134. Этот факт и то, что террористов удалось сильно ослабить, являлись положительными сторонами операции, однако в целом её результаты являлись слабыми. При этом очевидно, что здесь нет агрессии США – есть агрессия «Талибана» и прочих террористических организаций.

34. Вмешательство в гражданскую войну в Ливии (2011). 15 февраля 2011 года в Бенгази прошёл митинг против ареста адвоката Фетхи Тербиля, который представлял родственников погибших заключённых тюрьмы Абу-Салим (режим Каддафи казнил там более тысячи человек135). Протестующие требовали отставки ливийского диктатора Муаммара Каддафи и освобождения политических заключённых136. Ливийские спецслужбы разогнали протестующих с помощью резиновых пуль и водомётов, в результате чего несколько человек получили ранения. Однако протесты не прекратились, и 17 февраля 2011 года силовики открыли огонь по протестующим, убив по меньшей мере 24 человека137. Вскоре граждане установили свой контроль над Бенгази, беспорядки начались также в Триполи. После этого Каддафи приказал бомбить жилые кварталы столицы, а пилотов, которые отказывались это делать – казнить138. Диктатор заявил: «Если протестующие не сдадутся, то я вычищу Ливию дом за домом»139, при этом он также сказал, что протестующие просто находятся под воздействием наркотиков140.

Поначалу восставшие граждане одерживали верх над лояльными диктатору силами, но вскоре ситуация стала складываться неудачно для оппозиции. Совбез ООН в ответ на бомбардировки силами Каддафи мирного населения принял резолюцию, предусматривающую введение бесполётной зоны над территорией страны141. Для того, чтобы это стало осуществимо, силы демократических стран атаковали цели в Ливии, пытаясь вывести из строя ВВС режима Каддафи и системы противовоздушной обороны142. В скором времени повстанцы взяли штаб-квартиру диктатора, а затем и ликвидировали его самого. Здесь снова не было агрессии США – была агрессия диктатора Каддафи против своего народа, и именно диктатор развязал гражданскую войну, куда позже вынуждены были вмешаться международные силы для защиты населения страны. В Ливии после развязанной Каддафи гражданской войны не сложилось устойчивой демократии, однако в резолюции Совета Безопасности ООН, санкционирующей применение силы в Ливии, было указано, что целью вмешательства была «защита гражданского населения и мирных населённых пунктов, находящихся под угрозой нападения»143, а не установление демократии в стране (что является гораздо более сложным процессом).

35. Военная операция против ИГИЛ (2014). В 2014 году группировка ИГИЛ захватила большие участки территории в Ираке и Сирии, в сумме более тридцати процентов территории этих стран с нефтяными месторождениями и перерабатывающими заводами144. После этого коалиция, возглавляемая США, начала наносить удары по позициям агрессора145. Ирак сразу согласился на нанесение ударов, Россия поначалу блокировала применение силы против ИГИЛ в Совбезе ООН, но после атак террористов на российский авиалайнер поменяла своё мнение146. Сирийский диктатор Башар Асад пытался заблокировать применение силы против ИГИЛ, но резолюция Совбеза, принятая единогласно, разрешила эти действия147. В итоге этой операции ИГИЛ был изгнан и из Ирака, и из Сирии148. Таким образом, здесь также нет агрессии США – здесь имеется агрессия ИГИЛ, которая с санкции ООН была успешно отражена. Хотя максимальная цель в виде окончательной ликвидации ИГИЛ не была выполнена.

36. Вмешательство в гражданскую войну в Сирии (2014). К 2011 году в Сирии был установлен диктаторский режим Башара Асада, унаследовавшего «президентский» пост от своего отца Хафеза Асада. Клановые элиты обогащались, неравенство росло, в то время как население Сирии было фактически бесправным и задавленным цензурой149. После кризиса 2006-2010 годов положение рядовых сирийцев ещё больше ухудшилось, и в марте 2011 года в стране начались крупные протесты. В городе Даръа сирийские силовики открыли огонь по протестующим150, обвинявшим брата президента (владевшего крупным бизнесом) в коррупции. После этого протесты вспыхнули по всей стране151, оппозиция начала вооружаться для защиты от террора правительства, а Асад пообещал сокрушить протестующих. Столкновения переросли в гражданскую войну.