Немецкие социал-демократы и первая мировая война

В данной статье Александр Андропов анализирует раскол немецкой социал-демократии и II Интернационала на фоне социально-экономического положения в Германии эпохи Первой мировой войны. Это исследование проливает свет на многие мифологизированные события социал-демократии той эпохи, к примеру, на вопрос о голосовании за военные кредиты, который так популярен в левых обсуждениях.

Ленинисты, сталинисты, некоторые троцкисты и прочие сторонники авторитарных течений клеймят социал-демократов «социал-шовинистами», говорят, что Каутский — ренегат, Бернштейн – оппортунист, и вообще социал-демократы предали пролетариат и встали на сторону империалистов. На самом деле, данная тема — очень непростая, начиная с политики самой партии и заканчивая запутанной дипломатией. Давайте разберёмся, была ли социал-демократия того времени шовинистической, предала ли она пролетариат, и что же произошло в начале войны.

Содержание статьи

Начало войны

Начало войны с Россией и Францией вызвало во всех слоях германского общества мощный ура-патриотический подъём. Организованные поначалу по инициативе местных организаций социал-демократической партии антивоенные, довольно внушительные — с общим числом участников до полумиллиона — манифестации в нём просто потонули. Вильгельм II и правящие круги получили полную уверенность в поддержке своего воинственного курса широкой массой и всеми политическими партиями. А 29 июля 1914 года ведущие деятели Социал-демократической партии Германии (СДПГ), крупнейшей партии в рейхстаге, опиравшейся на организационную мощь профсоюзов и испокон веку подозревавшейся в национальной неблагонадёжности, официально уведомили канцлера Бетмен-Гольвега, что партия воздержится «от любых форм протеста» против войны1. 4 августа, несмотря на острые внутренние разногласия, фракция СДПГ проголосовала за военные кредиты. В свою очередь правительство отменило намеченные превентивные аресты наиболее видных функционеров партии. Гражданский мир, то есть отказ от открытых форм протеста, стал «генеральной линией» партии.

Этот поворот — разрыв с интернационалистской и антимилитаристской традицией II Интернационала, национал-патриотическое сплочение вокруг «своего» монарха и «своего» правительства — создавал принципиально новую социально-политическую и идейно-психологическую ситуацию в стране. Партия с массовой пролетарской базой не просто поддержала летом 1914 года империалистический, вызывающе провокационный курс на войну. Она сделала исторический шаг к последующему превращению в составную часть блока власти в рамках последующего строя2. В годы войны происходило интенсивное врастание высшего эшелона партийных функционеров в политическую имперскую систему, их продвижение на должности в административном аппарате. Особенно стремительно и масштабно этот процесс развивался на профсоюзном уровне.

Уже с первых августовских дней, — констатирует немецкий исследователь, — профсоюзные вожди заложили краеугольный камень для пересмотра самой функции профсоюзов как представительства интересов своей базы… Профсоюзные органы превратились в военно-экономические инстанции, которые отныне взяли на себя государственно-публичные полномочия на рынке труда и ответственность за мир на «внутреннем фронте»… в последующем происходило более тесное корпоративное вовлечение центральных правлений отдельных профсоюзов в систему ответственности за социально-экономическое обеспечение хода военных действий3.

Социал-демократические и профсоюзные лидеры вообще взвалили на себя часть ответственности за наихудшие проявления империалистической политики. Поистине роковой рубеж в истории революционной, интернационалистической партии, у истоков которой стояли Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которую пестовали Август Бебель и Вильгельм Либкнехт.

Ни одно внутриполитическое решение или событие в Германии военных лет не имело столь глубоких и долговременных последствий, как 4 августа, положившее начало расколу германского социал-демократического движения, а в силу особого веса и влияния СДПГ и во всём II Интернационале, глубоко повлиявшее и на общие процессы в международном рабочем движении.

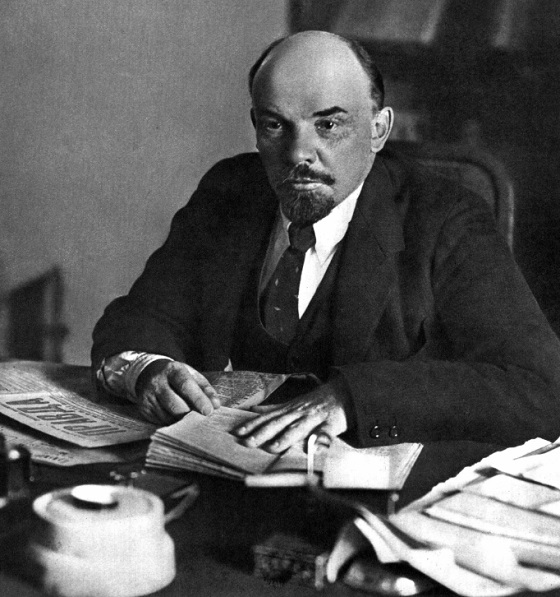

Обвинения руководства немецкой социал-демократии в полной капитуляции и «измене» послужили для начавшегося вскоре процесса выделения левых, последовательно интернационалистских течений, отправной точкой их идейно-политического самоопределения, обоснованием своего права на существование и на свою историческую правоту. Бичующая критика вождей СДПГ стала стержневой темой многих работ Владимира Ленина4. Датой 4 августа неизменно открывался реестр «предательств», который Коминтерн и его партии впоследствии обрушили на немецких и европейских социал-демократов. Оценка поворота СДПГ 1914 года на десятилетия превратилась в поле острейших дискуссий в политической борьбе и в исторической литературе.

Представляется, что методологически безупречным остаётся понимание раскола социал-демократического движения и краха II Интернационала как естественного продукта переходного, переломного рубежа XIX-XX веков. Его фундаментальной чертой была даже не сколько переходность сама по себе, сколько вариативность глобального исторического процесса. Столкновение марксизма с менявшимися реалиями XX века, с альтернативностью как принципиальной чертой новой эпохи и породило первый глубинный кризис революционной марксистской доктрины, ожесточённое противоборство «ревизионистов» и «ортодоксов». Причём по глубине, масштабности анализа тогдашней современности, истоков и характера предсказанного ими же глобального конфликта ортодоксальные последователи Маркса и сегодня представляются гораздо более убедительными, чем их оппоненты. На революционный прогноз «ортодоксов», казалось, обострившееся торгово-экономическое соперничество великих держав, их схватка за раздел и эксплуатацию колониального мира и, соответственно, возникновение милитаризма как качественно новой силы, толкавшей человечество к мировой бойне. Весьма определённой была предсказанная тенденция к консервации в ряде стран отживших, полуфеодальных институтов и стремления «низов» освободиться от них, неуклонный рост армии наёмного труда и возрастание социально-классовой напряжённости во всех, даже в самых благополучных, странах.

С другой стороны, в малочисленной, но решающей группе индустриальных стран Западной Европы, в том числе и в Германии, уже наметились — в экономике, в политическом устройстве и политической практике, в массовой психологии — те разрежающие классовые и политические антагонизмы интеграционные процессы и механизмы, которые стали позднее стержневыми для судеб западноевропейской цивилизации. Либерально-конституционные принципы и процедуры укоренялись даже при монархическом строе, приобретая самоценность, постепенно признаваемую «низами». Ещё редко, ещё эпизодически, но уже заявляла о себе способность правящих элит к масштабным социально-политическим манёврам, реформам (ллойд-джорджизму в Великобритании и вильсонизму в США сродни был курс Бетмен-Гольвега в Германии5). Со временем, как известно, эти манёвры переросли в потребность широкомасштабного самореформирования. Заклеймённое «ортодоксами» бернштейнианство, прагматический ревизионизм части лидеров европейских социал-демократических партий и профсоюзов и были теоретическим и политическим выражением этих, ими во многом почти интуитивно угаданных, изменений6. Итак, с самой общей точки зрения, только и возможной с дистанции в век, и реформистско-оппортунистическое течение в лице СДПГ, и зарождавшийся революционный большевизм были, каждый по-своему, «законным» продуктом коллизий новой эпохи и самого марксизма в его эвристической сущности.

При выяснении глубины, принципиальной сущности поворота августа 1914 года важна оценка не только характера предвоенной СДПГ, её идеологии и политики, но и реальных процессов в экономике и социально-политической обстановке в Германии, изменений в положении классов и партий. Часть авторов отметают обвинения в «измене» на том основании, что СДПГ ещё задолго до 1914 года превратилась в «партию социальных реформ» (если она «вообще когда-либо была революционной»), с «чисто формальной верностью теории», со «словесным радикализмом её вождей». Не предательство, а «символическое заключение мира с нацией», признание смены приоритетов в рамках самосознания класса7. С этой несколько отвлечённо-декларативной аргументацией не согласны, однако, многие серьёзные исследователи (совсем не обязательно поддерживающие обвинения в «предательстве»). Тем не менее для них решения 3-4 августа 1914 года — качественный поворот в поведенческой линии лидеров партии: от интернационализма — к национальной ответственности, от классовой борьбы — к «гражданскому миру», от оппозиции авторитарно-сословной монархической системе — к принципиальной готовности в её рамках принять на себя часть правительственной ответственности. («Встав на позиции обороны страны, мы тем самым взяли под свою защиту и господствующую систему», — признавал в рейхстаге весной 1916 года сопредседатель СПДГ Фридрих Эберт8.)

По мнению современных историков социал-демократической ориентации, поворот 1914 года был политически вполне оправдан надеждами Эберта и его ближайших сподвижников на «деловую взаимность» высшей власти и, прежде всего, канцлера Бетмен-Гольвега. С её помощью руководство СДПГ надеялось добиться парламентаризации прусско-имперской системы, включая и отмену так называемого «трёхклассового избирательного права», действовавшего с 50-х годов XIX века. Ландтаг Пруссии, занимавшей во всех отношениях доминирующие позиции в империи, оставался подлинным средоточием правых консервативных сил. Старый избирательный закон обеспечивал в нём безграничный перевес дворянству, особенно восточному юнкерству, и буржуазным слоям. И если в XX веке консерваторы постепенно теряли позиции в рейхстаге, то здесь была их настоящая опора. Все политические партии, за исключением крайних консерваторов, требовали отмены этого архаического избирательного закона.

Это открывало бы, по их расчётам, путь к масштабной демократизации и к завоеванию партией власти. «Война, — комментирует данные стратегические расчёты современный немецкий автор, — давала уникальный, неповторимый шанс решительного ускорения до тех пор вяло протекавшего процесса интеграции немецких рабочих в государство и тем самым, в конечном счёте, шанс на его преобразование в духе социал-демократической политики, на преобразование всей структуры власти»9. В свете этой перспективной мотивации речь может идти, стало быть, только об ошибках и просчётах лидеров, но никак не об «измене». Тем более что руководство СДПГ было уверено, что оно принимает конкретное тактическое решение на срок, как тогда всем представлялось, быстротечной войны. Лидеры СДПГ уповали на известное заявление Вильгельма II о том, что он «отныне (то есть после перехода социал-демократии на национальный позиции. — Авт.) не знает партий, а только немцев». Они, как указывают оппоненты данной точки зрения, определённо недооценили упорство, ярость противодействия их планам парламентаризации со стороны пангерманских, военных, придворно-бюрократических кругов. В этой же связи фундаментальной ошибкой называют увязывание «патриотической» позиции с формулой «гражданского мира».

Официальная политика социал-демократии попала в порочный круг. Соблюдение гражданского мира должно было продемонстрировать, насколько с практической точки зрения сопротивление социал-демократическим (то есть вполне благонамеренным. — Авт.) требованиям ошибочно, но нежелание нарушить гражданский мир усиливало это сопротивление10.

Ошибкой считают многие социал-демократические авторы и ту легковерность (извинительную-де из-за противоречивости и закрытости информации), с которой руководство СДПГ «проглотило» и поддерживало официальную версию об оборонительном для Германии характере войны, прежде всего в отношении самодержавной России.

Размышления над тезисом об «измене» с неизбежностью влекут за собой вопрос: предательство чего или кого, и в каком смысле? Ответ на него представляется неоднозначным. Самым бросающимся в глаза, лежащим на поверхности был разрыв («измена») немецкой социал-демократии с принципом интернационализма во имя единства со своей нацией и государством. При столкновении с действительностью новой ситуации уже относительно высокой степени включённости западноевропейских рабочих масс в национальные структуры марксистская концепция пролетарского интернационализма обнаружила свой во многом абстрактный, запредельно наднациональный характер. (Что уже весь ушедший XX век вполне и доказал (если, конечно считать сталинизм, маоизм, полпотизм и прочие отвлечения)). В рамках национального единства и «гражданского мира» становилось весьма проблематичным «применение самых действенных средств для предотвращения войны» или «использование порождённого ею экономического и политического кризиса для пробуждения народа и тем самым для ускорения падения капиталистического классового господства»11. Ведь именно это вменялось в обязанность Штутгартским конгрессом II Интернационала 1907 года.

Впрочем, отдельные деятели правого крыла партии (Э. Давид, А. Зюдекум, П. Ленч и другие) к тому времени вполне были поражены вирусом национального чванства, не чурались открытых аннексионистских требований. Поэтому применительно к ним и ныне не представляется чрезмерно заострённой характеристика как «социал-империалистов» и «шовинистов».

Начало раскола и дальнейшее развитие событий

Германская социал-демократия в целом не поддержала шовинистическую позицию правого крыла партии. Более того, военно-патриотическое опьянение первых недель войны постепенно ослабло. Зато отчётливее проступили некоторые основательно укоренённые и вполне актуальные, земные мотивы и интересы, подталкивавшие широкий слой наёмных работников, в том числе профсоюзную и социал-демократическую массу, к поддержке правительственного курса. В их глазах Германия не только отвечала на вызов реакционной, самодержавной России, но и боролась за своё будущее как индустриальной нации, за «справедливое» перераспределение международных сырьевых ресурсов и рынка сбыта и тем самым — за обеспечение рабочих мест и достойного уровня жизни людей труда. Но ещё важнее было то, что «национальный» курс лидеров СДПГ опирался на глубинную, исторически назревшую потребность смыть клеймо безродности, антипатриотичности, добиться (как это и обещали партийные и профсоюзные программы) человеческой и гражданской полноценности. И расчёты партийного руководства на «взаимность» правящих верхов в вопросах парламентаризации, демократизации, признания профсоюзов равноправным партнёром в экономической деятельности выглядели для многих убедительными и неопровержимыми.

Со стороны российских большевиков, а затем и собственных интернационалистски настроенных левых в адрес Эберта и его окружения были брошены обвинения в «измене принципам II Интернационала, предательстве коренных классовых интересов пролетариата», которые в соответствии с марксистским учением суммировались в двуединой формуле — революция и социализм. Действительно, тогда в острейшей ситуации СДПГ сделала выбор в поддержку своего государства (а тем сам — неизбежно и стоявших за ним сугубо реакционных и милитаристских сил). Существовала неопределённая надежда на последующий прорыв к более широкой демократически-реформистской перспективе, в которой идея революции терялась где-то вдали, хотя могла бы и далее сохраняться в речах и программах. Можно ли предположить — случись невероятное и займи СДПГ бескомпромиссную революционную линию, уйдя в подполье и т.д., — что возглавляемый революционными марксистами взрыв в стране, окружённой фронтами на Западе и Востоке, имел бы, столкнувшись с единым блоком «своей» и интервенционистской реакции Антанты и русского самодержавия, шансы на торжество не то что «конечной цели», но хотя бы на достижение скорого и демократического мира? Могло ли фактически неминуемое поражение, а возможно, и оккупация, каким бы то ни было образом отвечать интересам немецких рабочих и крестьян? Тогда единственной, предельно призрачной надеждой оставалось бы ожидание прямой «революционно-интернационалистской помощи братьев-пролетариев Европы». Но в столь высокие надежды массы в условиях бушевавшей у порога дома войны, перед лицом краха ещё вчера могучего и авторитетного Интернационала верить оказались не в состоянии. Как не способны оказались строить на подобных ожиданиях политическую линию и принимать неотложные решения и прагматические руководители партии, заворожённые успехами национальной экономики.

Для придания большей конкретности дальнейшему изложению напомним некоторые параметры социально-экономического развития и классово-политических отношений в германском рейхе довоенного периода. Несмотря на определённое снижение в предвоенные годы темпов роста промышленного производства по сравнению с бумом рубежа веков, они были сопоставимы только в США: примерно 4% годовых в 1909-1913 годах. По объёму внешней торговли Германия в те же годы практически приблизилась к Великобритании (13 и 15% общего объёма мирового оборота). Для самодеятельного населения, занятого в промышленности, была характерна высокая концентрация труда: в 1908 году на предприятиях с числом занятых свыше 50 человек была сосредоточена практически половина всех рабочих. Особенностью экономического развития и социально-классовых отношений являлась ранняя монополизация, главным образом в виде картелей в промышленности (их число в предвоенное десятилетие удвоилось до 550) и банковского бизнеса (к 1910 году берлинских банковских групп контролировали 85% совокупного рынка капиталов)12. Вследствие столь сильной концентрации собственности и рычагов управления в Германии, в отличие от Франции и Великобритании, собственно среднебуржуазный предпринимательский слой оказался весьма тонким. В Германской империи капиталистическое развитие сопровождалось сращиванием крупных предприятий с государством и сохранением господства юнкеров.

При постепенном росте влияния промышленной и финансовой верхушки на политический процесс, партийную борьбу и бюрократические механизмы, доминирование традиционных слоёв и элит крупных помещиков (юнкеров), связанных с ними офицерского корпуса, монархически преданной и вышколенной бюрократии, её дипломатической касты оставалось определяющим. Симбиоз традиционных аристократических, бюрократических и финансово-промышленных элит, тесно переплетённых между собой, определял социально-политическую и духовную жизнь Германии. Но полуабсолютистский режим приходил во всё более острый конфликт с потребностями перехода к парламентско-либеральной, массовой демократии. Это ещё раз показали выборы в рейхстаг 1912 года, принёсшие огромный успех социал-демократам. Прочная опора кайзеровской системы — консервативная партия — была оттеснена в оборону (11% голосов и 43 мандата в рейхстаге). Вместе с отколовшейся группой «свободных консерваторов» (3,5% и 14 депутатов) она вдвое уступала «партии переворота», СДПГ (28% голосов и 110 мандатов). Последняя же могла рассчитывать на поддержку в определённых вопросах со стороны части католической партии Центра (23% и 91 депутат) и либералов — Прогрессистской народной партии (7% и 24 места)13. Сближение социал-демократических и центристских сил составило важнейшую в военное четырёхлетие тенденцию партийного развития.

Социал-демократические лидеры рассчитывали, что, встав в ряды «патриотов», они закрепят эти успехи и решающим образом будут содействовать выполнению главных национальных задач. Коренную внутреннюю проблему рейха того времени можно охарактеризовать как потребность в модернизации, как конфликт молодого, но уже зрелого индустриального общества с монополией на власть юнкерски-аграрного класса (вкупе с высшим бюрократическим кланом и генералитетом) в лице кайзера и его ближайшего окружения. Перераспределение власти в пользу возвысившего буржуазного класса и, прежде всего, его высокоорганизованной монополистической верхушки, приспособление государственно-политических структур к реальностям массового индустриального общества — таково было веление времени. Как минимум речь должна была идти о ревизии бисмарковского государственного устройства и Конституции 1871 года.

Необходимы были переход хотя бы к парламентской монархии, вообще широкая и смелая парламентаризация, расширение гражданских прав основной массы населения.

Особым аспектом модернизации должен был стать поиск модели взаимоотношений господствующих классов с социал-демократией, стоящими за ней пролетарскими и полупролетарскими массами, проблема поиска модели некоего модифицированного модуса вивенди. К такого рода новой, мирной «революции сверху» СДПГ была готова, пожалуй, лучше, чем другие партии. Её руководство полагало, что партия не может упустить свой шанс, противопоставив себя «великой немецкой идее».

В критической ситуации затяжной войны эти императивы развития выразились в сложных и многоплановых трениях и конфликтах между классами, партиями, центрами политической, экономической и военной власти, внутри них, в передвижках, в своеобразном противоборстве и блокировании левоцентристских и диктаторски-силовых, крайне правых течений. В ходе этого маневрирования социал-демократия стремилась не затеряться, хотя лидерство оказалось в руках далеко не дружественных ей сил.

В 1915-1916 годах интересы различных классов, партий, организаций, общественных групп фокусировались, прежде всего, в напряжённой дискуссии в целях и методах войны, о характере будущего мира. Она показала, что за фасадом социального и гражданского мира и в условиях официального запрета (во имя сохранения этого мира) на открытые споры о целях войны быстро пошло размежевание и обострение конфликта интересов. В этих спорах обретали более отчётливые контуры партийно-политические блоки, выходящие за рамки партийных границ. За ними без труда проглядывались классовые, сословно-клановые, нередко и просто узкогрупповые интересы.

Официальный тезис об оборонительной войне во имя защиты самого права на существование немецкого народа и немецкого государства рассматривался двором, правительственными и правящими кругами в первую очередь как пропагандистская наживка для народного потребления, для обеспечения патриотического единства для немцев. Пружины реальных интересов были иными. В ходе дискуссий о целях и методах войны в политических и экономических «верхах» страны произошло их размежевание на две группировки, которые можно охарактеризовать как экстремистски-аннексионистскую и умеренно-аннексионистскую14.

Противостояние с пангерманцами и бюрократией

Пропагандистско-политическим авангардом первой из них был Пангерманский союз. В крайних глобально-аннексионистских и социально-реакционных построениях его председателя и теоретика Класса действительно просматривались черты будущей национал-социалистической диктатуры: чего стоила одна только формулировка «аннексии территорий без людей»! Союз насчитывал до 40 тысяч индивидуальных членов и 130 тысяч в присоединившихся организациях15. Полузакулисно за ними стояли капитаны тяжёлой и военной промышленности (Э. Кирдорф, Г. Крупп фон Болен, К. Дуисберг), ведущие предпринимательские объединения, часть влиятельной университетской профессуры и, разумеется, Верховное командование сухопутных войск и адмиралтейство. В партийном плане — в рейхстаге и прусском ландтаге — Консервативная партия во главе с графом Ф. фон Вестарпом и Национал-либеральная партия. При определённых различиях в присущих им аннексионистских планах и способах их осуществления (главным образом на Западе или на Востоке?) они все выступили за «немецкий мир». В случае предвкушаемой победы и захвата обширных территорий и колоний предлагалось их, как выражался Класс, «социально конвертировать» в интересах «всей народной общности» и тем самым укрепить массовую базу старого режима и крайне правых сил.

Пангерманская ультраимпериалистическая группировка наталкивалась на противодействие умеренных общественно-политических кругов. Их центральной и знаковой фигурой, неизменной мишенью вестарповского направления стал вскоре имперский канцлер Бетмен-Гольвег. Он представлял интеллектуальную элиту крупного капитала Германии. В числе его сторонников был промышленник М. Варбург, статс-секретарь финансов, а затем и внутренних дел К. Гельферих, историк Г. Дельбрюк. Постоянно повторяя в своих публичных выступлениях официальную версию оборонительной войны, рейхсканцлер старательно избегал конкретизации её целей. Но не позднее как к началу 1916 году он и деятели его круга осознали несбыточность победного для Германии варианта. Тогда они начали склоняться к поиску мира на почётных, не исключавших, впрочем, и известные территориальные приобретения, условиях. Ориентировавшаяся на Бетмен-Гольвега группировка вполне может быть сопоставлена с «нормально империалистическими» кругами любой из стран Антанты. На неё ориентировались разнородные в социальном и политическом отношении силы. Помимо значительных финансово-промышленных, буржуазно-интеллигентских, высших бюрократических кругов к рейхсканцлеру обращали свои взоры социал-демократическое и профсоюзное руководства.

Спектр социальных и идеологических мотивов, питавших этот лагерь, был весьма широк: умеренно-империалистические и консервативные, ограниченно-либеральные, пацифистские и демократическо-реформистские позиции, представленные социал-демократическими парламентариями. Среди сторонников Бетмен-Гольвега были и такие приверженцы идеологии великодержавного рейха, которые ощущали в авантюристическом курсе верховного командования и пангерманцев угрозу стране и самим общественным устоям Германии (например, К. Дельбрюк, Ф. Мейнеке). Реализация ультрааннексионистских планов на Западе и Востоке, полагали они, заведёт Германию в безнадежную гео- и этнополитическую ситуацию, и, скорее всего, окончится просто военной и национальной катастрофой. Разнородность умеренно-империалистического лагеря существенно ограничивала возможности его сплочения и превращения и доминирующий блок. К тому же он испытывал давление не только со стороны военного командования и двора, но и широких общественных кругов, «гущи» масс, заражённых милитаристски-шовинистическими идеями, готовых ещё долго мириться с лишениями во имя победы.

Идеологическое и моральное превосходство пангерманского лагеря коренились во всей социально-экономической и политической действительности кайзеровской Германии — верноподданнических традициях, духовном воспитании, в приоритетности интересов военно-промышленных гигантов и в культе высшего военного руководства, которое выступало в обличье национального спасителя. По мере затягивания войны, изменения общего военного, стратегически-политического баланса сил в пользу Антанты позиции крайне правых только ужесточались. Не оставалось пространства ни для внутреннего, ни для международного компромисса.

В своё время в литературе, в том числе и западной, заметно смазывался глубинный, принципиальный характер размежевания, а затем и противостояния в правящих кругах рейха; оно низводилось до уровня тактических разногласий, чуть ли не до псевдоконфликта. Оценить его серьёзность и остроту мешала, действительно, общая для всех сил, партий и блоков сверхзадача — обеспечение рейху оптимальных (желательно господствующих) международных и стабильных внутренних условий. Обдуманная расплывчатость публичных заявлений Бетман-Гольвега о целях войны и мира, сосуществовавших с весьма решительными аннексионистскими планами, скрытое от глаз общественности взаимодействие с военным командованием представителей финансово-промышленных кругов смазывали остроту разногласий.

Недооценённым в этой же связи оставалось в литературе и возраставшее внимание канцлера к группе Ф. Эберта — Ф. Шейдемана в руководстве СДПГ. О нём принято было судить как о краткосрочных расчётах на стабилизацию базы правительства в рейхстаге и на мобилизующий массы эффект16.

Принципиальность и остроту конфликта в 1915-1916 годах мешала разглядеть ещё и его сознательная приглушённость, «подковёрные» действия обеих группировок: личные контакты, доверительные меморандумы и закулисные манёвры. Оба лагеря стремились оказать, таким образом, давление на военное командование, кайзеровское окружение, на кабинет и на отдельных министров. Такие методы представлялись более эффективными, чем публичное действие через рейхстаг и партии, тем более что последние вступили в процесс болезненного внутреннего размежевания, а в крупнейшей из них, СДПГ, уже начали созревать предпосылки для идейного и организационного раскола.

Глубинный и исторически-альтернативный смысл конфликта в партии власти обнажался лишь постепенно, в динамике дальнейшей борьбы. Её переломными рубежами стали фактическое установление летом 1916 года военно-диктаторского режима и острейший политический, государственно-правовой кризис лета 1917 года. Для будущего Германии и Европы исход противостояния был принципиален: придёт ли Германия к «миру по соглашению» или даже к демократическому миру, пережив прежде хотя бы конституционную перестройку своих государственных основ, или же, приняв военную диктатуру, супермилитаризацию всей экономической и социальной жизни, надорвётся в погоне за “победным миром”, потерпит полное военное и политическое банкротство с национальной катастрофой в финале.

Эта дилемма с нарастающей силой вставала и перед руководством СДПГ, требуя более определённых ответов, чем в первые военные месяцы. Она начала оказывать дестабилизирующее и дифференцирующее воздействие на активистов и массовую базу партии. Как известно, ещё с начала века в СДПГ сосуществовали более или менее выраженные, более или менее враждующие идейно-политические течения. Острота противоречий между ними тщательно сглаживалась центристско-соглашательской линией Правления и авторитетом Бебеля, скончавшегося в 1913 году. Поворот 4 августа, внутренние дискуссии о целях войны и о путях к миру резко обострили конфликт правых (Зюдекум, Давид и др.), левых (Карл Либкнехт, Роза Люксембург) и в основном центристского руководства во главе с Эбертом.

Знаменитое, вопреки фракционной дисциплине в одиночку, голосование К. Либкнехта в рейхстаге против новых военных кредитов 2 декабря 1914 года было симптомом острейшей внутрипартийной борьбы и стало символом зарождавшегося антимилитаристского, с позиций интернационализма, сопротивления. В мае 1915 года прозвучал разящий лозунг Либкнехта: «Главный враг — в собственной стране! Это германский империализм, германская партия войны, германская тайная дипломатия»17, лозунг по сути идентичный ленинской стратегии «превращения войны империалистической в войну гражданскую». В августе 1915 года Либкнехт полностью перешёл на большевистские позиции. В письме к парламентской фракции СДПГ он прямо потребовал замены лозунга «гражданского мира» лозунгом гражданской войны18. Общая численность сторонников “ортодоксальной” интернационалистской левой в 1915 году была ещё невелика. Она объединялась вокруг начавшего выходить с весны 1915 года журнала «Интернационал», а также нескольких полулегальных, на уровне местных организаций малотиражных изданий. Но их активность в крупных городах (Берлин, Бремен, Штутгарт и так далее), и особенно морально-политический вес центральных фигур — К. Либкнехта, Р. Люксембург, Ф. Меринга, К. Цеткин — вызывали у руководства партии не просто возмущение, но и серьёзную озабоченность и тревогу.

Что монополия на выражение уже менявшихся массовых настроений не может быть предоставлена «экстремистским» элементам, становилось очевидным для всё более значительной части центристского руководящего ядра партии, её парламентской фракции. В них всё более решительный протест вызывал курс Эберта, Шейдемана, Давида, продолжавших безоглядно поддерживать правительство при вялых внутрипартийных рассуждениях о поиске “мира по соглашению”. Не считаясь с этим, некоторые деятели социал-шовинистического крыла всё ещё предавались мечтаниям об обширных колониальных владениях в Африке. Более того, иногда они даже начинали усматривать цель войны в фантастическом проекте установления гегемонии Германии не только в «Срединной Европе», но вместе с Россией в «подлинно мировом экономическом пространстве» — до Индийского и Тихого океанов19.

Всё это породило отмежевание от официального партийного курса антиимпериалистически и общегуманистически окрашенной пацифистской оппозиции. Воззвание «Веление момента» (июнь 1915 года), написанное Эдуардом Бернштейном, Карлом Каутским и сопредседателем партии Гуго Гаазе, этот первый манифест левоцентристского пацифизма, решительно обличало экспансионизм германских финансово-промышленных и юнкерских кругов. Здесь же ставился вопрос (риторически, общо, но ставился!) о недопустимости поддержки такой («несущей отпечаток завоевательной»), а не оборонительной войны, каковую только и обязывалась 4 августа поддерживать социал-демократия. В воззвании содержался также и намёк на возможность сочетания парламентских и непарламентских действий во имя мира20.

Разумеется, это было — на фоне всемирной бойни и по сравнению с бескомпромиссным и гневным языком крайне левых — весьма осторожно выраженное “веление момента”. Непоследовательной оказалась и политическая практика большинства деятелей и сил, выразивших свои настроения в этом документе. Процесс размежевания и внутрипартийной борьбы позднее, в марте 1916 года, привёл к исключению из фракции рейхстага двух десятков парламентариев во главе с Г. Гаазе и Г. Ледебуром (они наконец набрались решимости отклонить очередные военные кредиты) и к образованию ими так называемого «Трудового содружества», зародыша будущей Независимой социал-демократической партии.

Сегодня, имея перед глазами весь (к сожалению, в основном негативный) опыт взаимоотношений между умеренно-центристскими и революционно-радикальными течениями и партиями в ХХ веке, трудно согласиться с канонической для советской историографии оценкой линии Гаазе-Каутского как “разновидности социал-шовинизма”. Но, возвращаясь назад, в 1915 год, к самым истокам будущего раскола, легко увидеть, как опасно высшее руководство партии в целом, уже столкнувшееся с вызовами и радикальной, и умеренно-пацифистской оппозиции, запаздывало с предъявлением немецкому народу официальной платформы о целях войны, о путях к миру. Основополагающие “Тезисы по вопросу о мире” появились только в августе 1915 года Центральной была формула “мира по соглашению”. Упрекая приверженцев “немецкого мира” в “близорукости” (можно ли было быть более деликатным?), в непонимании подлинных интересов Германии, авторы “тезисов” призывали к миру, обеспечивающему национальные, жизненные интересы и права всех народов, их право на самоопределение, настаивали на принципе свободы морей и “открытых дверей” к колониям.

Декларативность и явная непоследовательность (например, “самоопределение наций”, но “против расчленения” Австро-Венгрии и Турции, умолчание о восстановлении суверенной Бельгии или о возвращении по итогам референдума Эльзаса-Лотарингии Франции) были очевидны. Непоследовательность эта была прямым следствием теснейшего взаимодействия руководства СДПГ с государственными верхами: в связи с разработкой тезисов Шейдеман пять раз вёл консультации в имперской канцелярии! Коренной порок и слабость “антианнексионизма” руководящего ядра СДПГ заключались в неопределённости действенного посыла. Формула “мира по соглашению” ничего — при исправном вотировании военных кредитов, — кроме парламентских увещеваний, манёвров и надежд на канцлера Бетман-Гольвега, не предусматривала. И уж определённо не допускала и мысли о возможности активизации масс. Обнародованные во многом для спасения лица, по внутрипартийным соображениям «тезисы» отнюдь не сковывали военно-политическую верхушку рейха в использовании самых брутальных вариантов ведения войны (“неограниченная подводная война”). Полуискренняя и половинчатая социал-пацифистская линия руководства СДПГ привела к тому, что при утверждении документа треть членов фракции голосовала против него.

1 января 1916 года состоялась общегерманская конференция левых интернационалистов. Взяв за основу знаменитую “брошюру Юниуса” Р. Люксембург (весна 1915-го) с коррективами Либкнехта, наиболее влиятельные деятели леворадикального крыла социал-демократии (Г. Эберляйн, Ф. Меринг, В. Пик, И. Книф и пр.) отныне организационно сплотились в “Союзе Спартака”. В нелегальном издании “Письма Спартака” они пропагандировали программу движения к миру через революционное сопротивление империализму и милитаризму, повели бескомпромиссную борьбу с “проимпериалистическим” и правоцентристским большинством социал-демократического руководства.

В условиях затяжной войны расхождения между аннексионистами и антианнексионистами переросли к лету 1916 года в раскол и в правящем лагере. Он вылился в открытое политическое и концептуальное противостояние на фоне тяжелейшего кризиса снабжения продовольствием населения, надвигавшейся “брюквенной зимы”. Британская блокада нарушила привычные торговые связи, хлеба из России не поступало, урожай 1915 года наполовину сгубила засуха, горожан посадили на паёк, становившийся всё более скудным. Население перешло на “брюквенную диету”, благо сей продукт нормированию не подлежал.

При остроте положения на фронтах всё отчётливее выявлялись и ограниченность общего экономического потенциала Германии, и известное военно-техническое отставание от противника, и пороки социально-государственной системы, и забвение насущных интересов “низов”. Становилось понятно, что речь шла о слабостях стратегических. Отныне в противоборстве политических сил выступал как особый аспект конфликт по центральному вопросу: что следует предпринять для придания эффективности всей экономической, социальной и политической организации общества? В сплетении военно-стратегических и внутренних социально-политических проблем предстала альтернатива: распространение на все сферы жизни во имя “германского” мира предельно мобилизационных принципов, вплоть до установления военной диктатуры или же “перестройка” (Neuordnung), то есть либерализация, изменение прусского избирательного права, модернизаторские реформы, курс на “мир по соглашению”. Вопрос о целях войны и методах её ведения оказался неразрывно связанным с очерченной альтернативой. Причём выбор направления всё более — по крайней мере со времени Февральской революции в России — приходилось делать в обстановке нараставшего массового недовольства и усталости “низов”, грозившей перерасти в широкий антивоенный протест. Имперское руководство отныне постоянно, при каждом повороте политики, вынуждено было учитывать давление “снизу”, думать о методах его нейтрализации.

Однако до общеполитического кризиса было ещё далеко. Проигрываемая война, предощущение критической развязки становились мощным катализатором сплочения наиболее милитаристски-агрессивных сил, решимости их к наступлению, их тяги к установлению “твёрдой” власти. В свою очередь и бетман-гольвеговское направление всё яснее осознавало, что и приемлемые условия будущего мира, и внутреннее мобилизационное укрепление рейха настоятельно требуют новых шагов и, в частности, расширения социальной базы власти. Представители этой фракции последовательно проводили мысль о необходимости включения в систему национально-государственной ответственности той части социал-демократического движения, которая перестала быть “партией переворота” и повернулась лицом к национальным “приоритетам”. Примечательно письмо рейхсканцлера коллеге по тайному правительственному совету фон Валентини от 9 декабря 1915 года. Из него следовало, что Бетман-Гольвег сумел по достоинству оценить переход вождей СДПГ на патриотические позиции. По его словам, партия, “отбросив доктринерский балласт”, преисполнилась искренней привязанности к государству, причём не вследствие одномоментного патриотического порыва, а через “обретение идеала, к которому она стремилась ещё до войны”21. Письмо резко осуждало травлю и провокации пангерманцев против СДПГ. Здесь же намечался курс на прочное, путём уступок, интегрирование рабочего движения в государство как на стратегическую перспективу послевоенной “жизни мира и человечества”.

Воздавая должное реализму позиции сторонников Бетман-Гольвега (например, К. Дельбрюка, статс-секретаря министерства внутренних дел и ближайшего сотрудника рейхсканцлера), нет оснований представлять их реформаторами демократического толка. И переход к парламентской монархии, к расширению избирательных прав, и намерение в известной мере опереться на правое крыло СДПГ оставались у них подчинённым мотивом. Первичной и приоритетной была национально-державная, монархическая идея. Именно тревоги за судьбы державы и короны, предчувствие катастрофы в случае провозглашения максималистских притязаний или “неограниченной” войны на морях, либо в случае реализации наиболее жёсткого диктаторского курса внутри страны питали их сопротивление крайне правым, милитаристским кругам. Тем не менее в конкретно-политической ситуации 1916—1917 годов вклад “умеренно-аннексионистского”, умеренно-реформаторского направления в расшатывание основ старопрусского порядка и в подрыв духа пангерманского экспансионизма не должен оставаться недооценённым, как это случалось ранее в историографии22.

Поворотным пунктом в углублении конфликта, броском пангерманцев вперёд стал приход в конце августа 1916 года к руководству рейхсвером Гинденбурга и Людендорфа. Общий смысл и контуры этого поворота были суммированы в так называемой “гинденбурговской программе” — плане предельного форсирования военно-промышленного производства и подчинения этой задаче всей экономики и социально-политических отношений. В сопроводительном меморандуме Верховного командования (ОХЛ) канцлеру (2 ноября 1916 года) категорически подчёркивалось: перед необходимостью форсированного приращения военного потенциала “все иные соображения должны отойти на второй план”23.

Создание Третьего верховного командования, поднимая милитаризацию экономики и всей внутренней жизни на новую ступень, достраивало систему государственно-монополистического управления страной. В дополнение к прежним создавались новые военно-экономические структуры. Главной из них с ноября 1916 года стало военное ведомство, сосредоточившее всё материально-техническое снабжение рейхсвера24. Но принципиальную новизну и сердцевину нового курса составила реализация главного требования ОХЛ — практическая ликвидация свободного рынка труда. Разработка и принятие соответствующего закона были обставлены определёнными социально-политическими манёврами. Военное командование придавало особое значение оформлению дисциплинарных мер именно законом — через привлечение социал-демократов и их партнёров из профсоюзов к его разработке в Главном комитете рейхстага, а затем к контролю над его исполнением. В этом было определённое своеобразие “перестройки” по-генеральски — в чём-то более широкое и государственническое, чем позиция отдельных фракций крупного капитала. Военно-политическое руководство уловило переломный характер момента. Шансы на военные успехи оказались нерасторжимо сплетёнными с решением социально-политических проблем, с необходимостью перемен в социальной системе, в трудовых отношениях. Дальнейшая милитаризация экономики, “наведение в ней порядка и дисциплины” могли быть достигнуты только через подогревание начавшей угасать национально-патриотической лояльности и реформистских надежд “низов”. Завинчивая гайки, необходимо было сделать хоть какую-то уступку промышленным рабочим, даже рискуя вызвать недовольство в предпринимательских кругах.

Центральное требование военного командования заключалось в распространении воинской повинности на всё мужское население от 16 до 60 лет. В декабре 1916 года был принят Закон о вспомогательном патриотическом труде. Мужчины и незамужние женщины закреплялись за определёнными предприятиями. В случае необходимости эти предприятия располагались в другом регионе, ином, чем место жительства. Своевольное оставление или перемена рабочего места, стачки, выдвижение требований о повышении зарплаты запрещались. Нарушение закона могло караться вплоть до тюремного заключения. В этот безусловно мобилизационно-дисциплинарный закон усилиями профсоюзного крыла социал-демократии был, однако, вмонтирован весьма примечательный пункт — об обязательном создании на предприятиях всех форм собственности с числом занятых более 50 человек согласительных органов сотрудничества администрации и рабочих. Кроме того, предусматривались надпроизводственные арбитражные комиссии. В них представители рабочих и предпринимателей должны были быть представлены на паритетных началах. Задачей комиссий было рассмотрение споров при перемене места работы, а также признание того или иного предприятия оборонным и, стало быть, распространение на него права на создание представительских комитетов25. Кроме того, профсоюзы получили легальный доступ на крупные промышленные предприятия, где до этого чинились препятствия их деятельности26.

Разумеется, безмерным преувеличением звучали оценки этого новшества из уст правых профлидеров и социал-демократов: “шаг к социализму“, “конец произвола хозяев” и так далее. В то же время это, бесспорно, должно быть оценено сегодня как исходная точка далеко идущего исторического развития. Не, как полагают некоторые авторы, в духе трудовых отношений времён национал-социализма27, а к веймарскому трудовому законодательству или ещё шире — к становлению всей современной системы “соуправления” и колдоговорной практики. Так зарождались гипотетические возможности и первые механизмы гармонизации социальных отношений. В реальных же условиях военных лет “Закон о вспомогательном патриотическом труде” знаменовал решительный сдвиг в пользу государственных методов регулирования рынка рабочей силы и условий труда. Причём на практике профсоюзы и комитеты сотрудничества не столько становились зачаточными формами “соуправления”, сколько, как отмечает К. Шёнховен, превращались в инструменты проправительственной пропаганды и предотвращения стачечных выступлений28.

Превращение Третьего командования в главенствующий центр власти, его курс на милитаризацию экономики и взятие под контроль социально-трудовых отношений являли собой качественно новый феномен. Только с его учётом может быть выяснена равнодействующая политических процессов и тип режима, утвердившегося в Германии на пике войны. Без этого также нельзя понять сущность и масштабы структурно-стадиальных сдвигов в мировой экономике ХХ века как системе в целом и в германском — как её подсистеме. Целесообразнее рассмотреть сначала вторую проблему как глубинную и даже эпохальную тенденцию.

Показательно, что в 1916-1917 годах, исходя из изучения менявшихся отношений между государством, экономикой, политикой и обществом (а также и внутри каждой их этих сфер) именно на примере Германии были сформулированы две содержательные аналитические категории — государственно-монополистического капитализма (ГМК) Лениным и “организованного капитализма” признанным теоретиком СДПГ Гильфердингом. Обеим теоретическим концепциям предстояло сыграть значительную роль в идейной полемике начинавшегося ХХ века, в борьбе между революционным и реформистским течениями в социалистическом движении.

Германия стала первым государством, где на основе традиционно “активистского”, то есть глубоко вторгавшегося в хозяйственную жизнь, государства и весьма высокого развития финансово-монополистических структур в довоенный период под воздействием изменившихся вследствие войны объективных условий сложились новые формы сотрудничества и сращивания монополий и государственного аппарата. Центральным государственным органом, на который была возложена задача обеспечения материальной, производственной базы военных действий, до конца 1916 года являлся военно-сырьевой отдел, руководимый представителями крупнейших монополий. С него и началось возникновение множества государственно-монополистических институтов по регулированию военной экономики, в частности в таких областях, как производство сырья и снабжения им, продовольственное обеспечение, финансирование войны и экономическое освоение оккупированных территорий.

Эти организации имели отчасти государственный, отчасти полугосударственный характер, нередко они принимали частноправовую форму акционерных обществ. Но и в последнем случае они, руководимые делегированными управленцами монополий, военных кругов и бюрократии, наделялись государством самыми широкими полномочиями. Возникновение новых форм монополистической организации было отражением кризисной ситуации, в которую погружался рейх, испытывая болезненные последствия растущего разрыва между своими империалистическими амбициями и наличными возможностями. Новые институты государственно-монополистического типа призваны были мобилизационными методами решать самые различные проблемы военной экономики — наращивание производства боеприпасов, обеспечение промышленности сначала квалифицированной, а затем и вообще рабочей силой, преодоление кризиса транспортной системы, поддержание снабжения топливом и, особенно, продовольствием. Результативность этих усилий всегда оказывалась ниже необходимого уровня: зато сплошь и рядом возникали всё новые организации. Именно развитие государственно-монополистических методов руководства экономикой (прежде всего, на примере Германии) дало возможность Ленину сказать, что происходило “соединение гигантской силы капитализма с гигантской силой государства в один механизм”29.

Именно под углом зрения ленинской концепции ГМК советскими и, особенно углублённо (хотя и не без элементов схематизации), историками ГДР велись разработки по проблематике первой мировой войны. В многочисленных работах последних детально описаны и проанализированы масштабы, формы и механизмы становления и функционирования государственно-регулирующей системы, её воздействие на процессы внутри господствующего класса, на отдельные его кланы и так далее. В свете ключевого понятия “слияние мощи государства и монополий” ими были выделены основные формы государственно-монополистических тенденций: взаимопереплетение государственной и частнокапиталистической собственности и рост госсектора в экономике: слияние государственно-бюрократического и монополистического управленческих аппаратов; сближение государственных и монополистических функций в виде личных уний и так далее30.

Западногерманские авторы с самого начала весьма скептически отнеслись к методологическому подходу своих восточных коллег. Ю. Кока, например, считал ключевое понятие “слияние государства и монополий” слишком недифференцированным. По его мнению, это вело к “недооценке важных социально-исторических аспектов и к искажению исторических реальностей”31. Кока убеждён, что в рамках концепции ГМК резко недооцениваются противоречия между финансово-промышленными кругами и государственно-военной бюрократией. которая начала принимать “государственные решения”, направленные-де против интересов предпринимателей в целом и вопреки протесту предпринимателей расширяющие права рабочих32. Здесь он имел в виду, прежде всего, зачатки “соуправления” рабочих на промышленных предприятиях в соответствии с Законом о вспомогательном патриотическом труде. Поэтому к концу войны, по мнению Коки, речь шла не о “слиянии”, а скорее о прогрессирующем отторжении большинства деловых кругов от государства. Само же государство “по сравнению с довоенным временем в меньшей мере функционировало как инструмент классового господства”33.

Обобщающий вывод германского историка имеет определённый смысл только если его истолковывать, как многократно возросшую автократичность военно-бюрократического аппарата, его способность — во имя самого общего и высшего интереса всей буржуазно-юнкерско-бюрократической Германии, во имя победы, аннексий и прибылей — связать воедино производственный и нерыночный распределительный механизмы, пронизать тресты, банки, отраслевые группы своими структурами. кадрами, подчинить их, даже ценой определённого ущемления частнопредпринимательских интересов и свобод. Но ведь именно такое “слияние” со своим классом и нарастающая автократическая “независимость” государства и есть одна из характерных основополагающих государственно-монополистических тенденций. Протестные настроения части, даже количественно и значительной, предпринимательского класса были феноменом исключительно социально-психологическим, не проявившимся никоим образом в каком-либо реальном сопротивлении военному ведомству в попытках бойкота или разрыва связей и структур монополистического типа. Именно классовая природа блока государственного аппарата, военного командования и верхушки предпринимательских кругов вовлекла страну в империалистическую схватку. Эта природа всё полнее обнажалась по мере приближения военной катастрофы и нарастания социально-политического кризиса в последний период войны. В полном объёме и в полной действенности она проявилась уже в республиканских формах в ходе революции 1918—1919 годов. Всего этого базирующееся лишь на одном (бесспорно, первостепенно важном, но всё же одном, резко преувеличенном в своей трактовке) аспекте умозаключение Коки не учитывает.

Критический настрой западногерманских авторов подогревался имевшим в рамках общей концепции ГМК распространение тезисом о подчинении государства монополиям, тезиса, вероятно, вообще несколько упрощенческого по сути и реальностям 1914—1918 годов в Германии с очевидностью не соответствовавшего. Но в конкретных исследованиях историков и экономистов ГДР по проблематике первой мировой войны подобного, как будто бы, никто и не утверждал. Наиболее адекватной общей характеристикой складывавшихся тогда отношений между предельно милитаризованным государством, монополистической верхушкой и буржуазией в целом представляется термин “соединение”, включающий различные формы, уровни и методы этого процесса и конкретных решений — от “слияния” в отдельных случаях до классического партнёрства в основной массе.

В основе же критики и неприятия западными исследователями концепции ГМК лежали, скорее всего, всё же идеологические мотивы, прежде всего отторжение интерпретации марксистско-ленинским обществоведением ГМК как последней, чреватой кризисами и неустранимыми противоречиями, латентно-авторитарной фазы капитализма с запрограммированной её сменой социализмом. Представляется, однако, что этот доктринерский компонент концепции без особого труда из неё вычленяется, тогда как разработанный в её русле инструментарий вполне пригоден для эмпирического анализа реальных процессов в капитализме начала ХХ века и более позднего времени, и, в частности, в 1914—1918 годов в Германии. Это, впрочем, признает и Кока, подчеркнувший внутреннюю логическую стройность теории ГМК и её серьёзную аналитическую разрешающую способность при выяснении сдвигов в социально-экономическом и политическом организме рейха в годы войны34.

Диаметрально противоположной ленинской интерпретации новых явлений в германском империализме стала их трактовка сквозь призму формулы “организованного капитализма”. Её наметили Г. Кунов и Р. Гильфердинг. Ведущая тенденция новых явлений в капитализме заключалась, по их мнению, в обуздании «внутренней саморазрушительной анархии рыночных сил», в смягчении конфликта между трудом и капиталом, в общем упрочении всей “финансово-капиталистической” системы, хотя и на недемократической иерархической основе. Вместо спонтанной замены капиталистического строя социализмом дело идёт к организованному капитализму, как утверждали теоретики социал-демократии. Стратегической целью социал-демократии, соответственно, становилось преодоление антидемократических, авторитарных тенденций “организованного капитализма”35. Но на первом плане оставалась тема выхода из войны.

Скорый конец войны

Вся критическая острота военно-стратегической и социально-политической ситуации в Германии к началу 1917 года сфокусировалась вокруг двух нерасторжимо между собой связанных и в сущности несовместимых центральных сюжетов большой политики — разработкой предложения Антанте мирных переговоров и подготовкой решения о возобновлении “неограниченной” подводной войны. Принятие решений протекало в обстановке острой и затяжной борьбы между бетман-гольвеговским направлением и Верховным командованием. “Мирная инициатива” от 12 декабря 1916 года была пронизана мотивами “гинденбурговского” мира. Заведомо прогнозируемое отклонение ноты странами Антанты давало, по замыслу ОХЛ, ему моральное алиби для возобновления подводной войны, на сей раз “неограниченной”. Своё согласие на “мирную инициативу” Верховное командование вообще дало только в жёсткой её увязке с возобновлением подводной войны. В письме от 26 декабря, на пике споров, Гинденбург резко указал канцлеру его место: “Хотя Ваше сиятельство и претендует на исключительную полноту ответственности … в военном отношении будет делаться то, что сочту правильным»36. В эти критические дни Гинденбург и Людендорф уже обсуждали возможность замены Бетман-Гольвега адмиралом Тирпицем. Этот конфликтный узел снова обострил проблему парламентаризации. Мирная нота была разработана в недрах военно-правительственной бюрократии. Рейхстаг же был просто проинформирован. Парламентариям опять недвусмысленно дали понять их “необязательность”. Годичной давности общие рассуждения императора о расширении народной базы представительных учреждений оставались без последствий. Особенно разочарованными — в том числе и в возможностях Бетман-Гольвега ответить им “перестройкой” — чувствовали себя социал-демократы эбертовско-шейдемановского направления. Наиболее резко, однако, на этот раз против “мирных инициатив в приказном порядке” и отстранения рейхстага от решения вопросов, от которых зависит будущее отечества, протестовали национал-либералы.

Бетман-Гольвег не подал, как многие тогда ожидали, в отставку после явного поражения в вопросе о подводной войне. Более того, оценивая решение о ней как “конец Германии”, рейхсканцлер вынужден был добиваться его одобрения всеми фракциями рейхстага. Пытаясь ещё что-то спасти от своего курса, он подтолкнул кайзера к включению в пасхальное послание 7 апреля 1917 года распоряжения о предоставлении ему “в кратчайшие сроки” проекта пересмотра трёхклассного прусского избирательного закона (правда, только “после счастливого завершения войны”). Этот жест Вильгельма II Гинденбург расценил как “пресмыкательство перед русской революцией”. На самом же деле он был продиктован краткосрочными ситуационными соображениями. Правящая верхушка стремилась притормозить очевидное сближение в рейхстаге социал-демократов, депутатов Центра и левой части национал-либералов, надеясь приоткрыть вентиль для “выхлопа” назревавших в общественном мнении, в народных массах разочарования и протеста.

С весны 1917 года — и уже до самого конца войны и монархии — общая конфигурация партийных сил и группировок испытывала нараставшее давление по-настоящему массовых проявлений недовольства и брожения. Они были связаны с надеждами на наступление мира, обнищанием масс и нарастающим голодом. 16-18 апреля по инициативе левых профсоюзных активистов, главным образом берлинских машиностроительных заводов, прошла стачка с общим числом участников около 400 тысяч. Преобладающими были требования экономического характера. Но в них часто и совершенно естественно вплетались и требования политические — скорейшего заключения мира без аннексий, отмены военно-дисциплинарных порядков на производстве, освобождения политзаключенных (прежде всего Либкнехта, находившегося уже в течение почти года в тюрьме) и другие37.

Выразительным отражением на партийно-политическом уровне массового пробуждения, окрашенного горячим сочувствием Февральской революции в России, стало завершение организационного раскола СДПГ и образование 6-8 апреля Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПО). Инициаторами организационного выделения и собирания левоцентристского течения были сопредседатель СДПГ Г. Гаазе, весьма авторитетные Г. Ледебур и В. Витман. В роли идеологических и моральных лидеров партии выступали Каутский и Гильфердинг, ставший фактически редактором её печатного органа — газеты “Фрайхайт”. В самом акте провозглашения новой партии переплелись дерзкая новизна (попрание священного принципа “единства во что бы то ни стало”) и традиционализм. Именно последний пронизывал представленные учредительному съезду основные доклады Гаазе и Витмана. Главную цель они видели не в создании реальной интернационалистско-революционной альтернативы старой СДПГ, а в восстановлении испытанных идеологических принципов, форм и методов политического действия в европейских традициях. Речь шла о выработке самостоятельной линии поведения в парламенте, на международных форумах в поисках “справедливого” выхода из войны и создания в будущем международно-правового механизма всеобщей безопасности. (Последнее следует расценить как новый элемент социал-демократического миропонимания.)

Бросив вызов эбертовско-давидовскому большинству СДПГ, независимцы стремились не оттолкнуть и самые радикально-революционные элементы. После острых внутренних споров руководство НСДПГ согласилось на вхождение в неё на полуавтономных правах “Союза Спартака”, не отталкивала и оставшихся вне её бременских, гамбургских, дрезденских левых. Широкий, открытый характер новой партии имел своим следствием её сугубо идейно-политическую неоднородность и ограниченную дееспособность. Вошедший на условиях идеологической самостоятельности и свободы критики “Союз Спартака” и примыкающие к нему группировки к этому времени уже четко приняли революционную, в сущности большевистскую, ориентацию, вплоть до идеи диктатуры пролетариата в форме Советов.

В историографии СССР и ГДР господствовала резко негативная оценка НСДПГ как «европейской разновидности меньшевизма». Её подлинная роль усматривалась, прежде всего, в обмане масс, в удержании их в плену парламентских и пацифистских иллюзий и в конечном счете в отвлечении от революции и спасении капитализма. При этом оставалось в тени существование принципиальных разногласий независимцев с “социал-шовинистами” старой партии. “Независимых” вождей подозревали в тайном сговоре с Эбертом, Шейдеманом, Давидом38. Ныне отчетливее видятся иные черты НСДПГ и её историческое место.

Так, вряд ли могут быть поставлены под сомнение искренность порыва основной массы её сторонников к интернационализму, включая резкое осуждение политики “гражданского мира” и любых аннексионистских притязаний, их солидарность с обеими русскими революциями 1917 года (более полная, естественно, с Февральской и эмоционально яркая, но критически-взыскательная — с Октябрьской). Независимцы проводили существенно более решительную, чем верхушка СДПГ, линию в отношении военно-диктаторского режима генералов и смелее выдвигали лозунг замены монархии республикой. Не могут не привлечь внимания их попытки нащупать в разгар мировой бойни некоторые принципы и механизмы поддержания будущего мира, попытки своевременные и небесперспективные. Непоследовательность и известная размытость их идеолого-политической платформы были в основном адекватны мироощущению пробуждавшихся для более левой, а отчасти революционной политики масс. НСДПГ надеялась реализовать этот потенциал преимущественно в естественном для западноевропейской социал-демократии парламентском русле, чем действительно сдерживала “чрезмерную” радикализацию пролетарской Германии. Сквозь призму стратегии “превращения войны империалистической в войну гражданскую” это представлялось вопиющей непоследовательностью и оппортунизмом. Но в широкой, для всего ХХ века определяющей парадигме эволюционного развития к демократии и всемирной безопасности такая оценка во многом меняет свой знак и окраску.

Внутренняя идейно-политическая неоднородность НСДПГ, сосуществование в ней левоцентристской и полубольшевистской линий привели через три года к её расколу, уходу весомой её части в КПГ, а другой — в конце концов к возврату в СДПГ. В постверсальской Германии не осталось пространства для самостоятельной левосоциалистической политики. Ценный исторический потенциал был растрачен. И всё же от деятельности и теоретических поисков независимцев протянулись какие-то живительные нити к одной из ключевых концепций всего ХХ века — к демократическому социализму.

Объектом исторических дискуссий в отечественной и зарубежной историографии была также оценка деятельности “Спартака” и, в особенности, Люксембург. Исторически взвешенные суждения сложились только к 60-м годам в связи с разработкой в ГДР общей концепции истории революционного движения в Германии. Со ссылкой на ленинские высказывания высоко поднимались глубокий и последовательный интернационализм спартаковцев, их непримиримость к “социал-шовинистам”, готовность к революционным действиям и, совершенно особенно, готовность учиться у большевиков. Последнее, правда, с непременной оговоркой, что историческое величие и практическая действенность ленинизма в полном объёме и своевременно ими так и не были осознаны39. В полемике с западноевропейскими авторами, изображавшими спартаковцев изолированной, никого не представлявшей группой невменяемых радикалов, дала себя знать другая крайность — преувеличение роли и влияния левых, неправомерное выдвижение их в центр политического противоборства как важнейшего фактора.

И в самом деле, левые группы интернационалистов были в целом малочисленны и разрозненны; к тому же между ними существовали разногласия. Но в социал-демократической среде, внутри НСДПГ, их взаимодействие с определённой частью промышленных рабочих (например, с так называемыми революционными старостами машиностроительных заводов) и влияние всё же неуклонно по мере вызревания кризиса нарастали. При этом малочисленность в известной мере компенсировалась их кипучей энергией и форматом — идейно-политическим, моральным, человеческим — лидеров “Спартака”: Либкнехта, Люксембург, Меринга, Цеткин. Уже тот факт, что Люксембург и Либкнехт большую часть военного четырехлетия провели в тюрьмах, что полиция самым дотошным образом держала деятельность всех левых “под колпаком”, подрывает убедительность тезиса о маргинальности, бессилии и изолированности спартаковцев и родственных им групп. Революционные левые были лишь отчасти инициирующей и организационной силой обоих самых крупных и массовых выступлений — стачек апреля 1917 года и января 1918 года, но они, несомненно, были наиболее ярким проявлением, идеологическим рупором назревавшего массового протеста.

В переоценке начиная с 60-х годов историографией роли и места левых главный упрёк по-прежнему оставался неизменным: не распознав революционного характера эпохи империализма, левые упустили возможность организационного разрыва с оппортунизмом, с погрязшей в центризме СДПГ и создания партии большевистского типа ещё до войны. И усугубляли эту ошибку, оставаясь вместе с каутскианцами в 1917—1918 годах в рядах НСДПГ40. Завышенные требования к узкому кругу сторонников радикальной линии организационного разрыва с СДПГ ещё до войны базировались, как представляется, на грубом упрощении реальной ситуации, опыта, традиций, всего мира идей и чувств германской социал-демократии. И его осуществление ничем иным, кроме по меньшей мере конфуза, завершиться тогда не могло. Другое дело — решение лидеров “Спартака”, прежде всего Люксембург, с которой часть левых по этому вопросу спорила, и в 1917—1918 годах действовать и бороться внутри НСДПГ. Образование интернационалистски-революционной партии, поначалу неизбежно небольшой, но полагавшейся на революционную динамику, становилось реальной возможностью, хотя и не повелительной необходимостью.

Но самое главное, в принципе весьма сомнительно, чтобы возникшая, скажем, сразу после российского Октября партия германских коммунистов (всё-таки неизбежно малочисленная и слабая) оказалась бы в состоянии коренным образом изменить ход событий, осуществить большевистский вариант. Стремительному взлёту революционной партии, росту её массового влияния, быстрому овладению позициями власти здесь, в отличие от России, эффективно противодействовали прочность и разветвлённость государственно-бюрократического аппарата. Против революции “работали” социальная и политическая структурированность общества, опыт и организация “верхов”, их способность социального маневрирования, умение выстроить систему перевода социально-классового конфликта в русло переговорного процесса. Такого простора, как в России, для массового спонтанного выброса революционной энергии, для мобилизующего творчества небольшой партии профессиональных революционеров в Германии 1918—1919 годов не было. И тем не менее в стремительно усложнявшейся военно-стратегической и внутриполитической ситуации перед лицом откола левого крыла руководство социал-демократии большинства не могло более уклоняться от уточнения своих перспективных планов. При этом наметившееся в рейхстаге взаимодействие с умеренными буржуазными партиями — Центром, прогрессистами и частью национал-либералов — вело к довольно-таки “диалектичной”, с недоговорённостями, позиции. В первых числах апреля 1917 года, в атмосфере нараставших массовых выступлений, её изложил центральный орган партии “Форвертс”: приверженность принципу “равного избирательного права во все представительные органы”, решительное отмежевание от всякого радикализма, симпатий к антимонархизму и сочувствия русской революции. Заявление старалось уйти от определённого выбора в пользу республики, предостерегало от недооценки “укоренённости монархии в Германии” и более того — усматривало “на всё обозримое время” возможности “упрочения её основ”, многозначительно намекая: “…если она найдёт себе умных советчиков”41.

Между тем надвигавшиеся полное поражение Центральных держав провоцировало решительное и открытое столкновение двух противоборствующих линий в правящих кругах, делало его неизбежным. В июле 1917 года была достигнута критическая точка. Вызовом Верховному командованию, всему пангерманскому лагерю стало образование 6 июля так называемого Межфракционного комитета в рейхстаге из сторонников конституционной реформы и “мира по соглашению” — социал-демократов, прогрессистов, Центра. К тому же 11 июля под нажимом Бетман-Гольвега кайзер издал указ о подготовке пересмотра прусского избирательного закона. Казалось, зигзагообразная бетман-гольвеговская линия обретает шансы на успех. На самом же деле она выдохлась, а её инициатор оказался в изоляции. Его тактика тонких манёвров и уступок себя исчерпала. Если для Верховного командования он представлялся малопригодной фигурой для победоносной войны и “немецкого” мира, то для складывавшегося межфракционного блока в пользу “мира по соглашению” он становился с точки зрения будущих переговоров с Антантой одиозен как один из зачинщиков войны42.

На вызревавшую, теперь уже “снизу”, в рейхстаге инициативу новых мирных предложений, сопровождавшуюся острой критикой военно-политического руководства, Людендорф и Гинденбург ответили, угрожая отставкой, 12 июля 1917 года беспримерным шантажом-ультиматумом Вильгельму II: или Бетман-Гольвег или Верховное командование! Перед абсолютно неконституционным демаршем своих подданных, прусских генералов, заявивших о готовности покинуть фронт, император капитулировал. На пост канцлера пришёл никому, даже кайзеру, лично не известный второстепенный чиновник Г. Михаэлис. Это был своеобразный переворот: Гинденбург обретал статус теневого кайзера, Людендорф становился реально действующим канцлером. Михаэлису отводилась роль едва ли не марионетки. Столь радикальное смещение центров возвестило государственно-правовой кризис системы, фактически установление диктатуры. Под всю государственно-правовую систему подводилась взрывчатка, и она непременно должна была сдетонировать, как только перед лицом неотвратимого военного поражения начала бы угасать вера в непобедимость и удачливость генеральского тандема.

19 июля рейхстаг большинством в 2/3 голосов (центр и левые) принял резолюцию о мире, подготовленную Эрцбергером. В глубине души не только сторонники резолюции из буржуазного лагеря, но и социал-демократические лидеры рассматривали её прежде всего как пропагандистский жест, а не как разрыв с аннексионистскими мечтаниями. Об этом свидетельствует признание Шейдемана: “Резолюция составлена так, что вовсе не исключает приобретения необходимых земель и контрибуций”43. Резолюцией о мире новое парламентское большинство, совершив трудный для себя выход к более реалистическим позициям, заявило о своей решимости вмешаться в вопросы большой политики, поколебать монополию на принятие решений двором и ОХЛ. Однако непосредственное политическое значение этого “бунта” было весьма ограниченным; по конституции канцлер отнюдь не был связан парламентскими решениями. В своей ответной речи Михаэлис всего лишь неопределённо пообещал придерживаться смысла резолюции, обесценив её коварной оговоркой “как я её понимаю”. Означать это могло только одно: он будет послушным инструментом Верховного командования.

Тем не менее события лета 1917 года обозначили исходную точку нового развития германской политической и партийной системы — в направлений парламентаризации и формирования из трёх партий арифметического большинства 1912 года политического большинства. Как показало ближайшее же будущее, новорожденное парламентское образование и, прежде всего, СДПГ использовали отвоёванные рубежи слабо. Линия социал-демократии Эберта-Шейдемана, опорной конструкции парламентского блока, характеризовалась как в противостоянии Гинденбургу-Людендорфу, так и в развитии зачатков полнокровного парламентаризма пассивностью, противоречивостью, оглядкой на обретённых партнеров, общей интеллектуальной слабостью.

Непосредственной реакцией ультраправых сил на июльский кризис стало возникновение 2 сентября 1917 года крайне националистической и агрессивной Немецкой партии отечества во главе с гросс-адмиралом Тирпицем, крупным чиновником В. Каппом, одним из ведущих деятелей Пангерманского союза и председателем совета директоров концерна Круппа А. Гугенбергом. Таким образом, уже отчётливо проступал общий контур расстановки социально-политических сил и партийно-политической системы грядущих веймарских времен с характерной для них резкой поляризацией: блок (пока ещё очень рыхлый) трёх центристских партий, справа от которых — группировка консервативно-реакционных, авторитарных, пангерманских сил, слева — набирающая силы левая оппозиция. Она была очень пёстрой по составу и идеологическим установкам. Воспользовавшись слабостями левоцентристских сил, сплотившийся летом 1917 года ультраправый блок надолго самым роковым, деструктивным образом стал влиять на весь ход немецкой истории. Позднейшие расследования в связи с обвинением левых и центристов в измене (так называемый “удар кинжалом в спину”) подтвердили, что именно эта группировка во главе с ОХЛ довела рейх и немецкий народ до военной катастрофы. Пережив революцию 1918-1919 годов, она осталась постоянным фактором угрозы, а затем — разложения и гибели молодой немецкой демократии.

Осень 1917 года — время всё более полного утверждения диктатуры генеральского дуумвирата. Вброшенная после июльского кризиса Давидом для характеристики властных отношений на том этапе формула “скрытая парламентаризация” явно приукрашивала реальное положение дел. Июльский кризис, действительно, свидетельствовал о некотором повышении роли парламента. Партии Межфракционного комитета были отныне формульно привлечены к закрытым обсуждениям военно-политической стратегии, и правительство вынуждено было на них оглядываться. Но не более того. Ведущая сила нового парламентского большинства, СДПГ эбертовско-шейдемановского направления, проявляла удивительную сдержанность в развитии первого успеха и в противодействии милитаристски-диктаторскому режиму. Её сковывала боязнь вторгнуться в «прерогативы императора». От реальной власти, от формулирования условий будущего мира социал-демократы и их союзники были едва ли не по-прежнему далеки.

Даже вопрос, достаточно ли ясно социал-демократические лидеры сознавали и оценивали политическое влияние Третьего верховного командования, — отмечает С. Миллер, — не поддаётся однозначному ответу.

Давид, выступая впоследствии перед парламентским комитетом по расследованию причин катастрофы 1918 года, весьма примечательным образом парировал обвинения СДПГ в вялости сопротивления Верховному командованию, нерешительности при выдвижении собственных инициатив: вероятно, “безоглядной борьбой его и можно было бы сломить, но это же означало бы революцию во время войны. Иного не было дано. Отклонение военных кредитов — заявление, что мы не участвуем в войне, — стачка! Может быть, достаточно было бы и просто пассивного сопротивления по всей линии, но фронты бы рухнули. Мы просто не могли на это пойти. потому что высшая преданность интересам нашей страны ставила нам пределы… Мы не имели права предпринимать что-либо, что шло бы на пользу нашим врагам. Это и была наша высшая и предельная преданность”44.

Июльская мирная резолюция подвергалась яростным нападкам Отечественной партии и пангерманцев. Михаэлис положил её под сукно. В глазах кайзера основной автор резолюции Эрцбергер стал “изменником отечества”. Кронпринц Вильгельм в мемуарах писал: “Резолюция эта и по форме своей, и по содержанию могла принести нам большой вред. Вместо того чтобы просто заявить о желании мира со стороны непобеждённой нации, резолюция производила впечатление, что мы признаёмся в нашей военной слабости и убывающей силе сопротивления, что было совершенно неверно, и что наше экономическое положение так плохо, что мы не в состоянии больше продолжать войну. Если бы всё это было правдой, то звонить об этом по всему свету совсем лишнее, особенно в колокола рейхстага”45. Против Эрцбергера выступало и правое крыло его собственной партии Центра.

Наиболее существенными проявлениями жизнедеятельности Межфракционного большинства стали в октябре 1917 года трения с рейхсканцлером, завершившиеся прошением к императору о смещении Михаэлиса. Показательно, что, потратив целый месяц на закулисные телодвижения, парламентское большинство не решилось ни формально выразить своё недоверие Михаэлису, ни даже высказать своё пожелание относительно новой кандидатуры, которая могла бы обеспечить хотя бы приблизительно конструктивные отношения с рейхстагом. Дабы снять даже намек на соскальзывание к парламентским процедурам, Вильгельм II, министериальные круги ответили выдвижением заведомо неприемлемой для большинства рейхстага кандидатуры графа Г. Гертлинга, 74-летнего политика консервативно-пангерманского толка, занимавшего до этого пост премьер-министра Баварии. Можно было не сомневаться, что новый канцлер станет такой же послушной воле милитаристских кругов фигурой, как и его предшественник. В этом контексте безудержно оптимистически и просто демагогически звучала речь Шейдемана на съезде СДПГ в Вюрцбурге в октябре 1917 года. За годы войны, по его словам, “произошёл сдвиг власти в пользу пролетариата… германская социал-демократия благодаря войне превратилась в партию с непосредственными перспективами на власть и стоит на пороге решения задач социалистического характера”46, и так далее в том же духе.

Свою зрелость для осуществления власти СДПГ пришлось доказывать скоро — уже в конце января 1918 года во время острейшего и масштабного социального и политического конфликта, случившегося в ходе знаменитой январской стачки. В ней приняло участие до 400 тысяч рабочих машиностроительных заводов Берлина, Гамбурга, Киля, Билефельда и других промышленных центров. Она стала впечатляющим проявлением изменений в массовых настроениях, накапливания в “низах” взрывной энергии. По сравнению с весенними выступлениями 1917 года требования были гораздо более политизированными, чёткими: мир без аннексий и контрибуций, отмена осадного положения и милитаризации на производстве, введение всеобщего избирательного права и так далее.